「子どもの体力低下」数値に一喜一憂するより、重視すべき「身体不活動」 コロナ禍で貴重な継続データが途絶える恐れも

子どもにとって「運動」は体育の授業や部活動を指し、大人にとってはジムでのトレーニングなど、意識的に行うスポーツがこれに当たる。後者の「生活活動」は、通勤通学、家事や買い物など、仕事や暮らしを維持するうえで発生する活動のことだ。アスリートなどでない限り、身体活動に占める割合は運動よりも生活活動のほうが大きくなる。これらの身体活動が十分になされなければ「身体不活動」となる。新体力テストでは数値が下がっている項目もあるが、実は日本の子どもは「生活活動」が世界的に優れていると評価されたという。

「49カ国中、データが示せなかったのは日本とボツワナだけ」

「当団体の2022年のレポートカード(通信簿)による調査では、『活動的な移動手段』の項目の評価が世界1位になりました。これには日本の通学方法が大きく影響していると思います」

国や地域によっては、子どもを一人で通学させること自体が禁じられているケースもある。日本では多くの子どもが徒歩や自転車で通学しているため、生活活動量が高くなりやすいのだ。

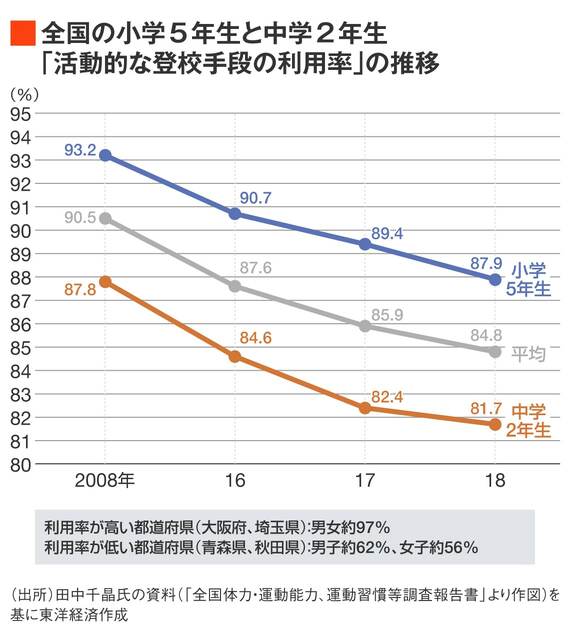

「近年は学校の統廃合でバス通学の割合が増えるなどの変化も起きており、その影響も注視する必要があります」と田中氏は言う。実際、下図では「活動的な登校手段」で通学する子どもの割合が大きく下がっていることがわかる。

だが田中氏は全国の割合の推移だけでなく「地域差にも着目すべき」だと言う。

「図にも注釈を入れていますが、大阪府や埼玉県など人口の多いエリアでは、97%という高水準が保たれています。時間が遅くなっても人通りがあったり街が明るかったりするという安全性の高さがそれを叶えていることは、青森県や秋田県での割合の低さからも想像できますよね。男子に比べた女子の割合の低さも、保護者がより心配して送迎しているのではないかと予想できる。そうしたことが読み解けるのは、スポーツ庁の調査によるきめ細かな全国データがあるからなのです」

瞬間的なデータに一喜一憂することは、偏差値に対する態度とも少し似ていて、本質を見落としているのかもしれないと気付かされる。先に述べたレポートカードによる評価がきちんとなされたのも、やはりスポーツ庁による全国調査の資料があったからだ。スポーツの種目や生活の項目を絞ったデータが多い一方で、日本には足りないデータがあることもわかった。

「世界146カ国の11~17歳を対象にした調査では、実に81%の子どもが身体不活動という結果が出ました。とくに女子は84.7%と、男子の77.6%を上回っています。これは大きな問題ですが、さらにまずいのは日本の調査結果が『データなし』と示されたこと。論じるためのデータ自体が存在しなかったのです」