灘・ハーバード大卒の26歳芦屋市長が「まずは教員の働き方改革」と語る理由 髙島崚輔が教育大綱で掲げる「ちょうどの学び」

自分の興味や好奇心を大切にするのは昔からのこと。実は、灘校に行きたいと言い出したのも自分からなんです。私は喘息気味で体が弱く、毎日病院に行ってから幼稚園に行くような子どもだったので、最初、親は乗り気ではありませんでした。でも、どうしても受験したくて、喘息の発作が出たら受験はやめるという条件で、小学5年生の年から塾に行かせてもらえました。すると、受験までの間、不思議とずっと発作が出なかったんです。やはり自分がやりたいことをやるというのは、すごく大事なことだと実感しましたね。

「教師が児童生徒と向き合える環境」をつくるのは「行政の役割」

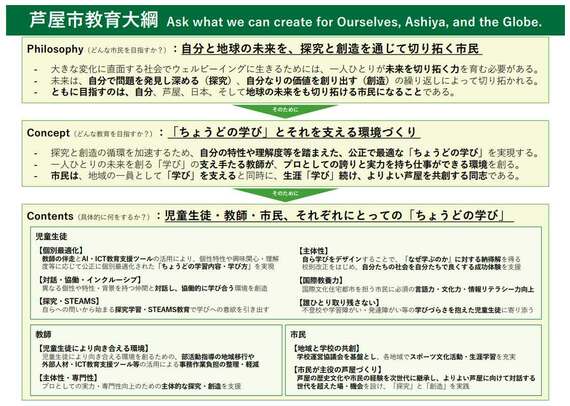

――今年8月に「教育大綱」を公表されました。

教育大綱は通常、事務方が作成して市長が決裁するものですが、すべて自分で考えて作りました。教育のビジョンを組み立てるうえで、市民の声に基づいて自分の思いを言葉にすることが極めて重要だと考えたからです。

だからこそ、5月に市長に就任して以来、当事者の話を聞くことを大切にしています。例えば、毎月子どもたちと話す会を設け、5月は高校生たちと2時間議論し、6月は市内の全小学校を訪問して児童をはじめ先生や保護者とも話をしました。7月は市内全中学校で生徒たちと一緒に給食を食べて生徒会などの学校代表の生徒と議論し、8~10月はこども家庭・保健センターを使う中高生50人と「センターをどんな居場所にしたいか」をディスカッション。そのほか、10月には「子育て・教育」をテーマにした市民との対話集会も行いました。

とくに中高生たちと話す中で、今の子どもたちが身の回りの課題と環境問題などの大きな課題をグラデーション的に捉えており、地球規模の課題を自分事として認識していることに驚きを覚えました。そうした現状も反映しようと、目指す市民像は「自分と地球の未来を、探究と創造を通じて切り拓く市民」と定めています。

(出所:芦屋市ホームページ)

――目指す教育には「『ちょうどの学び』とそれを支える組織づくり」を掲げています。

いわゆる個別最適な学びを軸に、一人ひとりに合った学びを実現したいということです。国も含めて日本中が目指している方向ではありますが、残念ながら今の学校現場はそれがかなう環境になっていません。だからこそ、私が明確に打ち出すことにしました。ただ、これは習熟度別の授業をすればよいという話ではありません。一人ひとりの好きなことや興味関心と学校で学ぶ内容がどのようにつながっているか、納得感を持って学べる環境をつくるということです。

また、芦屋市はインクルーシブ教育に力を入れてきましたが、今後はいわゆる統合教育ではなく、もっと特性や理解度、関心を踏まえた学びへと進化させたい。障害の有無を問わず、一人ひとりの学びやすさに合わせた「学び方」も含めて、誰もが学びの権利が保障されるような公正さも実現していきたいです。

芦屋市の児童生徒は、学力が高いにもかかわらず、学びへの意欲や自己肯定感が低いことが課題です。阪神間ゆえに市外の私立中高一貫校を受験する子も多いのですが、塾で嫌々学んでいる子も少なくないのかもしれません。しかし、偏差値だけで大学を選ぶ時代は終わりつつあります。自分はなぜ学ぶのか、自分の興味あるものとは何かを突き詰めて考えられる力こそが重要になる時代です。そのためには学びへのモチベーションを高めることが重要だと考え、教育大綱では主体性や探究などの重要性も強調しました。