美濃市が「医療者と連携」し、市を挙げて不登校対策に取り組み始めた訳 学校の非公式ルール「かくれ校則」も見直す方針

なぜ美濃市は「医療者との連携」に踏み出したのか?

文部科学省の「2021年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」では、不登校の小中学生が24万4940人と過去最多となった。不登校の児童生徒が増えているのは、美濃市も例外ではない。同市には小学校5校、中学校2校と計7校の公立校があるが、22年度に年間30日以上欠席した児童生徒は49人、別室登校を含むと55人に上った。小中学校ともに、19年度と比べ約2倍に増えたという。

同市教育委員会教育長の島田昌紀氏は、「そのほか、毎朝遅れて来る、夕方だけ学校へ来る、行事だけ来る、といった子どもたちも増えています。こうした状況への危機感から、市を挙げて不登校対策に取り組むことにしたのです」と話す。

美濃市教育委員会 教育長

美濃中学校教諭、昭和中学校教諭など美濃市を中心に勤務。2018年中有知小学校校長、20年昭和中学校校長を経て、21年より現職

その不登校対策事業が、23年度から始めた「あんきに行ける学校プロジェクト美濃」だ。「あんき」とは岐阜県でよく使われる言葉で、「心配のないこと、気楽にのんびりしていること」などを意味する。子どもはもちろん、教員や保護者も「あんき」に行ける学校を目指すという。

そのために同市は、岐阜大学大学院教授の加藤善一郎氏との連携を決めた。加藤氏は、不登校特例校の岐阜市立草潤中学校で「こころの校医」も務める小児科学の専門医だ。医療者をアドバイザーに迎えた理由について、島田氏は次のように説明する。

「正しい見立てをして、不登校への対応を適切に行うためです。例えば起立性調節障害(以下、OD)などの病気で学校に行けない子がいますが、そうした医療の領域は、教員では適切な判断ができません。医師として数多くの不登校のお子さんたちを診てこられた加藤先生と連携できれば教員も対応しやすくなり、児童生徒本人や保護者の安心感につながるのではないかと考えました」

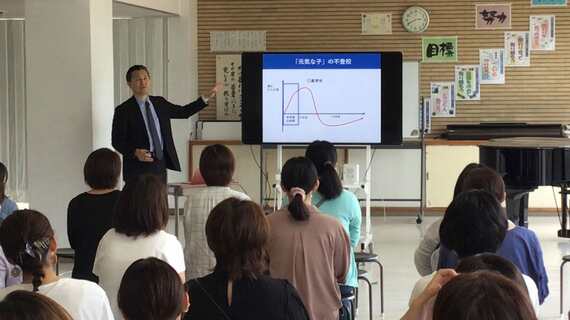

そこでまず4月に実施したのが、加藤氏による教職員向けの研修会だ。授業を持つ教員だけでなく、養護教諭や特別支援員、図書館司書、相談員なども含め、市内小中学校の全教職員を対象とした。

岐阜大学大学院医学系研究科小児科学教授、日本小児科学会および日本小児神経学会の専門医・指導医

臨床医としての経験と研究活動を生かし、発達障害・不登校の臨床と地域連携を進めている。2021年に不登校特例校の岐阜市立草潤中学校「こころの校医」就任、教育医療連携ネットワークも立ち上げた。23年4月から美濃市不登校対策事業アドバイザーに就任。ODへの理解を広げるため『マンガ 脱・「不登校」』(学びリンク)をシリーズ化

(写真:本人提供)

加藤氏は、約1000例の不登校の子どもたちを診てきた経験から、「不登校=“だいじょうぶ感”(いわゆる自己肯定感)の低下」だと捉えている。主な要因は、ODや発達特性、知的アンバランスなどの「内的環境」や、家庭や学校などの「外的環境」にあると考えている。とくに外的環境の影響は大きく、例えば、授業中の「全員挙手」の強制や、授業が始まる3分前に勉強を始める「3分前学習」など、学校の中にあるさまざまな非公式のルールを加藤氏は「かくれ校則」と呼び、これが不登校の最大の要因だと指摘する。