元テレ東・赤平大アナ、「ギフテッドで発達障害」2Eの息子が麻布中学合格の軌跡 自己肯定感を下げない子育てと独自の勉強法

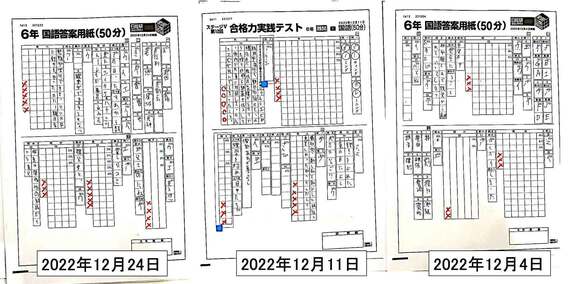

(写真:赤平氏提供)

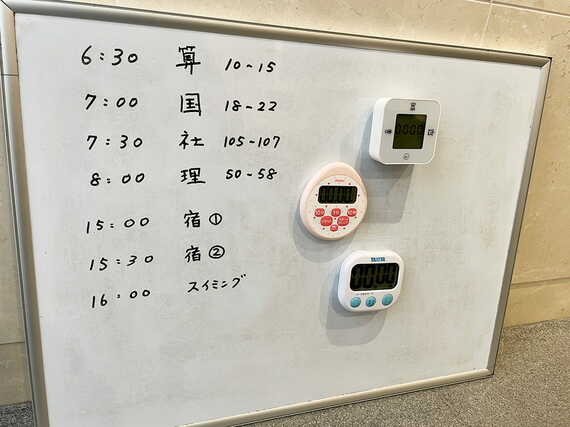

勉強だけでなく息子が苦手な「時間内に食べる」「お風呂に毎日入る」など、日常生活のさまざまな場面でこの「ガラガラ方式」を取り入れて、楽しみながら学習や生活習慣への取り組みができるよう工夫しました。またストップウォッチやホワイトボードを使って計画や目標を視覚化し、息子がより取り組みやすいような環境を整えました。

(写真:赤平氏提供)

受験まで残り2カ月、偏差値55で麻布中学を志望校に

――そのような勉強法を続けて、今年麻布中学に入学されたのですね。

息子は注意欠陥・多動性障害の薬を服用していますので、薬の効果が切れる夜になると、集中して勉強することができません。そのため登校前の限られた時間や習い事の隙間時間でしか、勉強する時間がつくれませんでした。そもそも、息子とは中学年の頃から話し合い、発達障害への理解がある中学校を志望校にしていたので、いわゆる進学校への「中学受験」をするつもりはありませんでした。

しかし、あるとき息子を見た当時の麹町中学校の工藤勇一校長(現・横浜創英中学校・高等学校校長)から「息子さんには麻布中学が合うと思いますよ」と言われたのです。ただ合格判定は圏外だったので受けるつもりはなかったのですが、受験を2カ月後に控えた12月、息子が突然「麻布中学に行ってみたい」と口にしました。自分の思いや希望をめったに口にする子ではないので、これは本気だ……とわかりました。

その時点での偏差値は55。とても麻布中学に届く学力ではありませんでした。急いで麻布の過去問題を見たところ、「知識より思考力を問う」問題が多いことがわかりました。発達障害の特性から記述式は大の苦手だった息子ですが、ずっと勉強を見ていた私には「わかってても書けないだけ」で、彼には言葉や文章に非凡なセンスがあるという確信がありました。そこで記述式に特化して、考えたことをアウトプットする勉強法に切り替えたのです。この読みが当たり、過去問の得点がどんどん伸びていきました。

――まさに親子二人三脚で勝ち取った合格ですね。学校の送り迎えや自宅での勉強などお子さんと過ごす時間が長くあったと思いますが、日々お子さんと関わる中で、何か気をつけていたことはありますか。

何といっても息子の「自己肯定感を下げない」ことを大切にしていました。同じミスを何度もする、忘れ物が多いなどの特性があるADHDは、「怒られる天才」とも言われます。一般的に学校の先生がこうした子に対して繰り返し怒ったり、ぞんざいに扱ったりすることで、周りの子どもたちも「この子にはそういう態度で接していいのだ」と学んでしまう。それがいじめにつながることがあるとされています。

――どうすればそうした流れを止めることができるのでしょうか。

2005年に発達障害者支援法が施行され、教育現場でも教員向けの研修が行われています。ところがその後の調査で「教育現場では発達障害に対する専門知識やスキルが不足している」という研究論文が出るなど、その研修がうまく機能していないことがわかりました。とくに普通級の先生方には、発達障害に関する正しい知識がまだまだ根付いていないと感じています。それでも学校や教育に携わる方々の理解が少しずつ高まっているのは感じており、そのことは本当にありがたいと思っています。