自由進度学習で注目の山吹小、イエナプラン教育の「いいとこ取り」の真意 自校に即した個別最適な学び・協働的な学びを

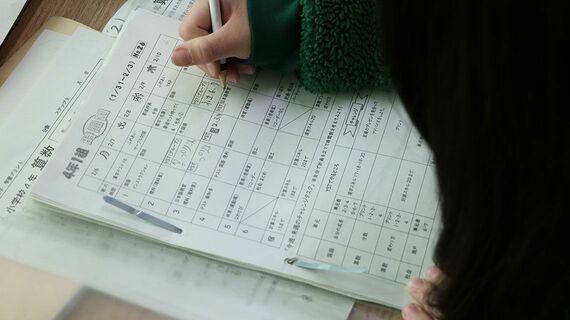

「教科書、プリント、ICT教材など、学び方や教材は選べることをつねに全員で共有しており、そういった選択肢も単元進度表に示したり、教室に掲示したりしています。子どもたちはいつ、何を、どのように学ぶかを自分で決めるのです」

② 「インストラクション」で見通しを共有

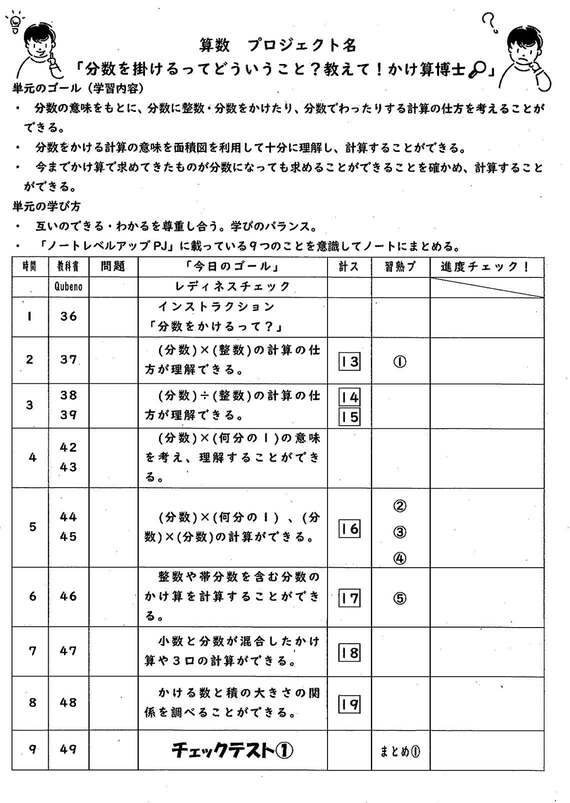

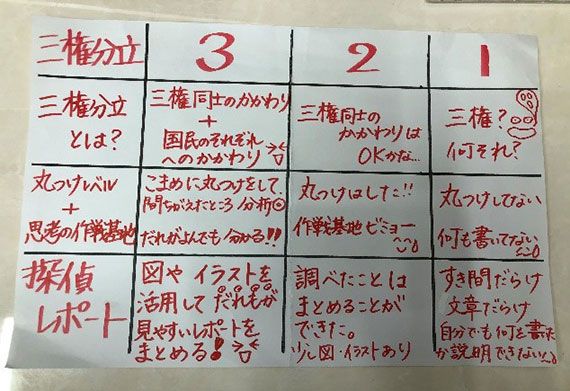

各単元の最初には見通しがイメージできるよう「インストラクション」を実施。学びのゴールや、日常生活や既習事項との関連性などを教員と児童が共有する。到達目標や評価基準は3段階のルーブリックにまとめ、これも教室に掲示している。

「例えば、6年生の算数の『対称な図形』の単元であれば、『点対称・線対称の図形を使ってオリジナルの模様を作ってみよう』というゴールを伝えます。そして、名古屋東部を走るリニアモーターカーの各駅のロゴには点対称や線対称の図形が使われているといった話をしながら、興味をかき立てていくのです。インストラクションはどこまで説明するかのあんばいが難しく、教えすぎると子どもの興味をそぎかねないので、教員の腕の見せどころだといえます」

③ 学習計画を「実行」「振り返り」

YSTでは、タブレット学習で算数の問題を解く児童、国語の教科書を音読する児童など、1クラスの中でさまざまな教科・手法の学びが同時進行する。教員は巡回しながら個別にアドバイスをするほか、同じところでつまずいている児童を集めて説明することもある。

「わからないことがあったら、自分で調べてもいいし、友達や先生に聞いてもいい。複数の解決方法があることを子どもたちはYSTの実践から学びます。教員も今まで以上に見取る時間が増えるため、前学年の復習が必要な子どもやさまざまな特性がある子どもにも個別対応がしやすく、子ども自身が引け目を感じずに済むのもYSTのメリットです」

なお、YSTの冒頭では必要に応じてサークル対話を行い、児童それぞれが意識したいことや全体で大切にしたいことなどを共有。終了時には各自でその時間の学びや学び方を振り返る。宿題の有無は担任に委ねているが、YSTで終わらなかった課題を自主的に家で仕上げてくる児童もいるそうだ。気になる評価だが、「もちろん3観点に基づき評価をしていますが、通知表は変えておらず、理解度の確認にはペーパーテストも実施しています」と山内氏は説明する。

「心理的安全性」が保たれた環境づくりに注力

さらに、心理的安全性が保たれた環境でYSTを実施する土台づくりとして、学級活動やふれあい活動の前に「山吹アドベンチャープログラム」(以下、YAP)を実施。

これは価値観の共有を目的とするアクティビティーで、とくに年度始めは頻回に行って「このクラスは安心できる」と思える関係づくりに注力しているという。

「YSTやふれあい活動で子どもたちが自然に教え合ったり助け合ったりできるのは、日頃からYAPで信頼感を深めているから。とくに1年生の1学期はYAPなどを通じて早く学校に慣れることを第一に考え、YSTの導入は2学期以降としています」

2021年度に3年生だった学年を対象に行った3年次と4年次のアンケート結果を比較すると、「自ら進んで課題に取り組むことができる」という質問に「はい」と答えた児童は52%から61%へ、「課題によって学び方を選んで取り組むことができる」という質問では48%から67%へといずれも増加した。

また、21年度の卒業文集では、「YSTを通して『計画性』が確実に身に付きました」「振り返りの大切さを学びました」「『友達と一緒にやる意味』が学べたと思います」など、約100人の卒業生のうち14人がYSTについて触れたという。