報告では「適切な勤務時間管理等を前提とした校務のロケーションフリー化により、働き方の選択肢を増やし、安全かつ働きやすい環境を実現することが求められる」としている。つまり、先ほどの二重のリスク管理をしっかりしたうえで、セキュアな環境で、必要な場合に限って、自宅や出張先での校務処理などもできるようにする、という方針だ。

単なる情報化ではない

自宅残業の問題も含めて、この会議で最重要視されたことの1つが、教職員の負担軽減、働き方改革の推進である。文科省も、委員の多くも、こんにちの教職員の過酷な勤務実態や教員人気の低下にそうとう危機感を持っている。

子どもたちのICT環境の整備は、GIGAスクール構想の下での1人1台端末などにより急ピッチで進みつつある。だが、教職員の執務環境はどうだろうか。教職員用にタブレットなどは配布されていないという自治体もあるし、校務に関しても問題は山積みだ。自治体や学校、使っているシステムなどによっても異なるが、典型的な問題をいくつか例示する。

・いまだ電子化されていない書類(帳票など)や事務手続きもある(例:出張申請、旅費精算、学校日誌)。

・書類が電子化されていても、非効率さが残っている。例えば、記入に手間がかかるもの、確認・修正・決裁などの際に印刷しているもの、軽微でも学校で完結せず教育委員会の承認が必要なものなど。

・校務処理で使えるパソコンが職員室の中に限定されている学校では、例えば、児童生徒の欠席連絡を教室で確認できないなど、非効率さが残り、見落としや連絡ミスも発生しやすい。

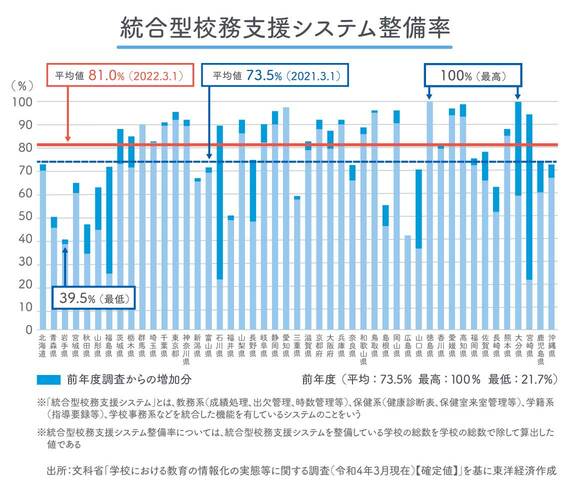

・校務支援システムを導入していない自治体が一部にあり、児童生徒情報など同じ情報を何度も入力、転記するなど、非効率(文科省調査によると、統合型校務支援システムで情報管理している学校は平均約81%で、都道府県差も大きい)。

・校務支援システムを導入している学校であっても、操作などに習熟するまで時間と労力を要するケースや処理速度に問題があるケースなども(学校のネットワークの問題という場合も)あって、使い勝手がよくない。

・各自治体が書類や手続きをカスタマイズするために、人事異動によって自治体が変わると、校務処理の仕方が大きく変わり、非効率。

・教育委員会もしくは自治体の情報セキュリティー対策によりがんじがらめで、便利なクラウドツールが学校では使えないなど、教職員の利便性や仕事能率を過度に犠牲にしている。

・児童生徒に関する情報や校務に関する情報があちこちに散在しているため、国や教育委員会などからの調査が都度、都度来る。中には照会内容が一部重複する例もある。とりわけ副校長・教頭らの大きな負担とストレスになっている。

・(今回の会議の主題からはそれるが)児童生徒の端末整備などのICT環境の充実がむしろ教職員にとって負担増となっている側面も大きい。端末やアプリの初期設定、年度更新の作業、保守(修繕依頼など)、トラブル対応などを教育委員会や専門家が担う例もある一方で、ほぼ学校に丸投げ状態となっているところもある。

冒頭の質問「ICTが導入されたのに、どうして先生たちは忙しいままなのか」に戻ると、上記のような問題が残っているためだ。つまり、帳票の電子化を進めたり、校務支援システムを導入したりするだけでは、先生たちにとって、十分に働きやすい環境になっているとは言いがたい。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら