図工・美術でこそ「学ぶ意欲」を取り戻せる、「うまい」と褒めると逆効果な理由 日本が見落とした「STEAM教育のA」の重要性

アート教育における「身体性」とは

一口に「アート教育」と言っても、ほとんどの学校では、入学試験にあまり関係のない芸術系の科目は重視されない傾向にある。図工や美術の授業は造形表現と鑑賞が中心であり、その根底にある「身体性」を意識する機会はほとんどないようにも見える。近年注目される「STEM/STEAM教育」でも、日本では「A」=アートを除いたSTEM教育が取り入れられがちだ。

そもそも、なぜ図工や美術で身体性が問われるのか。身体性なら保健体育で事足りるのではと疑問に思う方もいるだろう。美術科教育を専門とする群馬大学共同教育学部教授の郡司明子氏は次のように語る。

群馬大学共同教育学部 教授(美術教育)

主な研究テーマは幼児教育(表現)、美術科教育、身体性を重視するアート教育

(写真:本人提供)

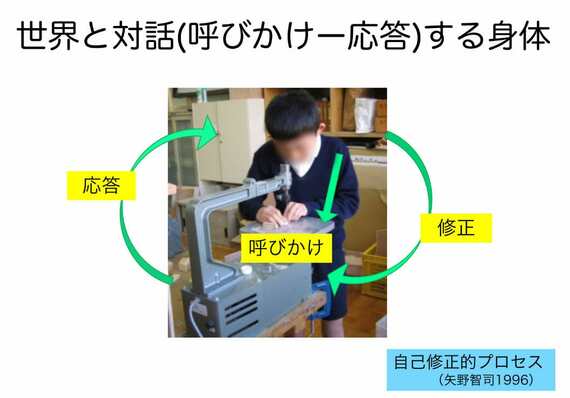

「本来アートとは生きることの技法であり、自分と世界との対話・コミュニケーションです。例えば、モノと関わり、モノという他者の声を聴いて受け止めて、それをアウトプットする。その際の自分の内的なうごめきや、気づき、感情、思考など身体にまつわる発露を『身体性』と捉えています。

例えば、木を切るという身体的な行動において、私たちはのこぎりを介して木と対話をしています。のこぎりの刃の入れ方が理にかなっていなければ、木を切る音は不快なものになるでしょう。逆に、体の力を抜いて木目に沿って刃を入れることができれば、のこぎりは素直に動いてくれるはずです。自分の働きかけがそのまま返ってくる。これがモノと身体との対話です。

実際に、図工の学習指導要領では、自分の感覚や行為が重視されています。身体性を重視したアート教育は、この延長線上にあるといえるでしょう。これは子どもたちが世界に対話的であろうとする志向や行為、構えを育成すると同時に、結果として根源的・能動的な学びを取り戻すことにもつながるのです」

郡司氏が身体性に興味を持ったのは、学生時代の創作ダンス部がきっかけだ。表現と身体の関係性に面白さと難しさを感じると同時に、自分の専門分野である美術制作や教育を重ね合わせればもっと面白くなるのではないかと、考えを深めるようになった。

「今の子どもたちは、身体を動かすといっても習い事の枠内に収まってしまうことが多い。自分で遊びを開発したり、自分の身体を通して『こうすればもっと面白い』と感じたりする機会は少ないと思います。図工や美術の授業も、与えられた材料や方法の枠内でこなすだけ。そうした枠から子どもたちを開放し、もっと軽やかに自身を発揮して探究する場をつくれないかと思い、『アート教育』のあり方を考えています」