図工・美術でこそ「学ぶ意欲」を取り戻せる、「うまい」と褒めると逆効果な理由 日本が見落とした「STEAM教育のA」の重要性

図工・美術の授業で「うまい」は禁句

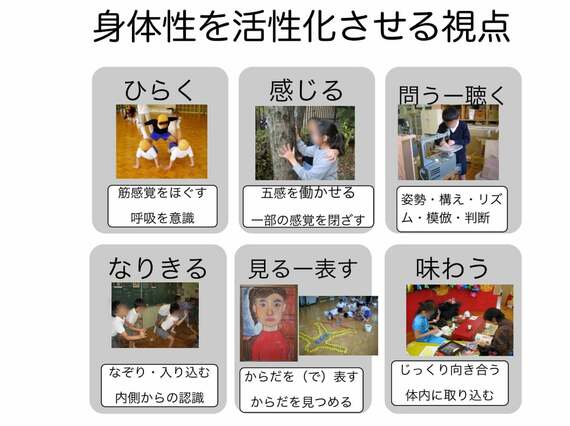

郡司氏は、図工・美術の授業は長きにわたり作品主義に陥っていると主張する。見栄えのよさや完成度の高さという表面的な美を求める教員も多い。一方で、身体的なアート教育では自分の目でよく見て、よく聞き、触り、においで感じ、そして味わうことで身体感覚を活性化させていく。その状況や作品に入り込んで真摯に向き合い、外部の世界(他者)を自分事と捉える中で生まれた「気づき」が起爆剤となり、それを誰かに伝えようと表現を考える過程でさらに新たな気づきが生まれる。このサイクルが重要なのだ。

「私は、授業中の『うまい』という言葉はなくしたいと思っています。学習指導要領でも、成果物のうまさは求められていません。一度『うまくなければ表現する価値がない』と感じてしまえば、その子どもは表現に抵抗を感じたり、表現することを諦めてしまいます。先生方には、子どもがこだわりを持って取り組む姿を受け止めて、『うまい』という言葉によらない評価をしてほしいと思います。

そうして『こうあるべき』『こうすべき』を突破し、既成概念や当たり前を問い直すと、世界を新たな見方で捉えられるようになります。自分なりの見方に面白さや可能性を見いだして自発的に学習を進めることこそ『根源的で能動的な学び』であり、これが人生を“生きる技”にもなると考えています」

これからは「思考する」美術科教育へ

これからの美術科教育には、子どもが深く感じて思考し納得の下で活動することと、協同性(人との関係性)が欠かせないという。アウトプットのうまい下手ではなく、思考力を働かせてどのようにモノを見るかがカギだ。

「思考する美術科教育へシフトするには、形・色・質感といった造形性にとどまることなく、パフォーマンスという身体表現を含めた、想像して創造するための身体性を育成する必要があります」

その参考になるのが、「レッジョ・エミリア・アプローチ」という北イタリアの都市レッジョ・エミリア発祥の教育法だ。これは、100人の子どもがいたら、それぞれとの対話を通して、100通りの個性を引き出すことを目指すアプローチで、アート教育を起点に子どもの主体性を重視した活動を行っている。

「レッジョ・エミリア・アプローチは、メソッドではありません。『子どもは生まれながらにして市民である』という考えの下、子どもたちの声に耳を傾けて聴き入ることから始まります。子どもたちは『アトリエ』という実験的かつ創造的な環境で、身体性を重視したアート(探究)活動を行い、周りの人と一緒に世界が魅力に満ちていることを感じます。子どもたちの活動(探究)や成長の様子は、アートや教育の専門家、保護者らも対話に加わって観察し、プロジェクト的な学びのあり方を模索するのです」

「STEAM教育」の「A=アート」の重要性

このように、アート教育は子どもの能力を引き出すために用いられるが、では日本が見落としがちな「STEAM教育」の「A」=アートとはどのようなものなのか。

「STEAM教育の『A』=アートの意義は、思考や志向の根源となる意欲を喚起することです。アート(審美性)は、人間の本能に働きかけて『なぜこんなにきれいなの?』『なぜこんなに不思議なの?』と科学的で論理的な思考へも導いてくれます。しかし残念なことに、日本のSTEAM教育における『A』=アートはその本質から外れており、アートを申し訳程度にこなすための、形式的な創作活動に陥りがちです」