給与に不満6割強、「給特法改正・廃止」に賛成?反対?教員600人の切実な叫び 抜本的に変わるか「合法サービス残業」の行方

欠員を補充できない教員不足の実情とその背景

学校に本来配置するはずの教員を確保できずに未配置となっている状態、いわゆる教員不足が起き、子どもたちの学びに深刻な影響が出ている。

文部科学省の教員不足に関する実態調査によると、2021年度初めの時点で教員不足に陥った学校は、全体の5.8%に当たる1897校だった。緊急対応で管理職や少人数指導のために配置された教員など、本来は担任クラスを持たない教員が学級担任をしたケースが474件。教科担任がいないために必要な授業を行えないと報告された中学・高校も5月1日時点で計21校に上った。現場教員からは、臨時免許を発行して本来の担当教科外の教員に欠員の出た教科を担当させているといった指摘もあり、数字以上に深刻な事態になっている可能性がある。

これは教職志望者の減少だけでなく、臨時雇用する候補者も不足しているためで、産休や病気休暇、療養による欠員が生じても、それを代替する教員が見つかりにくいのが原因となっている。だが問題の根本には、長時間労働をはじめとする学校現場の厳しい労働環境があることは疑いない。

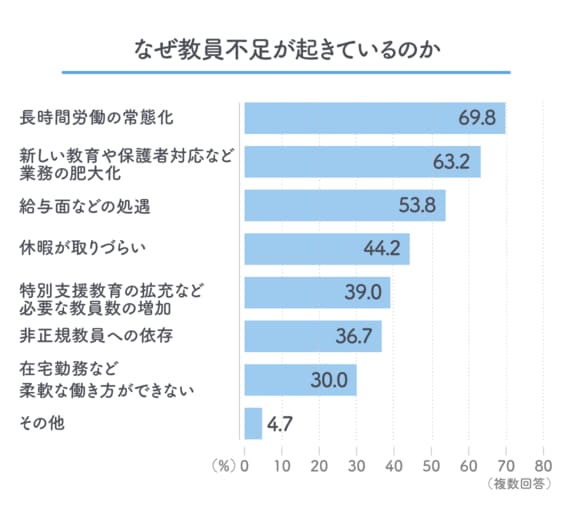

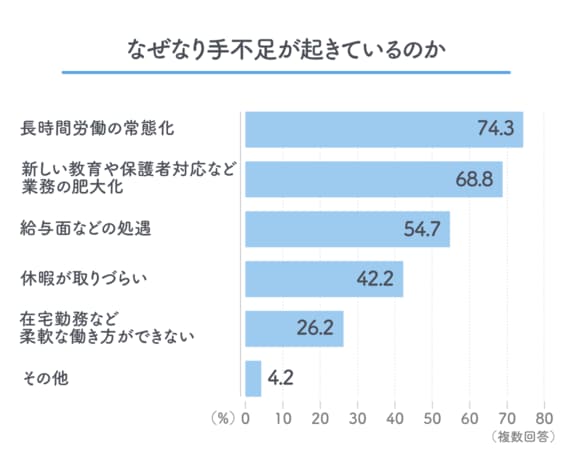

東洋経済新報社が小・中学校、高等学校の教員600人を対象に行ったアンケート調査では、教員不足、教員のなり手不足の原因(いずれも複数回答)は「長時間労働の常態化」とする回答が7割前後と最多だった。

次いで「新しい教育や保護者対応など業務の肥大化」「休暇が取りづらい」など過酷な労働環境に関わる回答が上位を占めたほか、「給与面の処遇」という回答も多かった。公立学校教員には、時間外手当や休日勤務手当を支給しないことが法律で定められていることから、それが労働時間管理を難しくして長時間労働に拍車をかけているという指摘もある。

教員採用は長年にわたり、少子化を見据えて正規雇用を減らし、当面必要な教員数を非正規雇用の教員で確保するやり方が続けられてきた。何年も正規教員と同様の働き方をしながら非正規雇用に留め置かれる不合理な事態も多発した。さらに、04年に国の基準の教職員給与総額の範囲内で、各都道府県・指定都市が給与額、配置を自由に決められる総額裁量制が導入されて以降は、少人数クラス指導などの拡充のために教員の労働コストを抑えられる非正規雇用教員に頼る傾向が強まった。

ところが、志望者減少で教員採用の“合格率”が高まると、教員採用試験に再チャレンジする“教採浪人”を中心に担ってきた非正規雇用候補者のプールが縮小。一方で、少人数指導や特別支援学級は増加し、必要となる教員が増えた結果、候補者プールが枯渇してしまった。