給与に不満6割強、「給特法改正・廃止」に賛成?反対?教員600人の切実な叫び 抜本的に変わるか「合法サービス残業」の行方

これは安易に非正規雇用教員に頼ってきた結果と見なすことができ、アンケートでも3割強が教員不足の理由に「非正規雇用への依存」を挙げていた。また、校務処理などのシステムがクラウド化していないために、在宅で仕事を行うなど柔軟な働き方ができないといった課題もある。

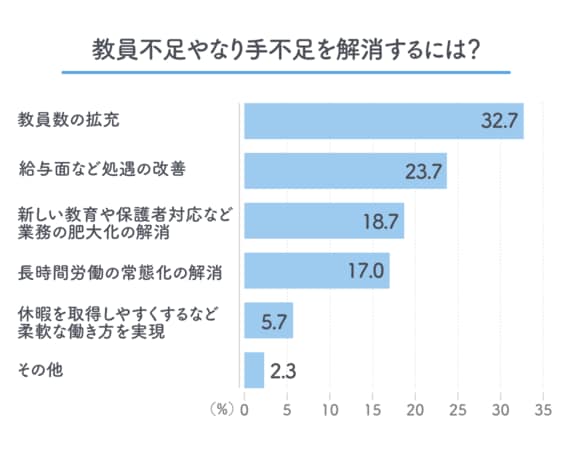

こうした教員不足やなり手不足を解消するための対策について聞いた質問では、まずは教員数の拡充、そして給与面など処遇の改善を求める回答が続いた。

残業代“不払い”を合法化する給特法に見直しの動き

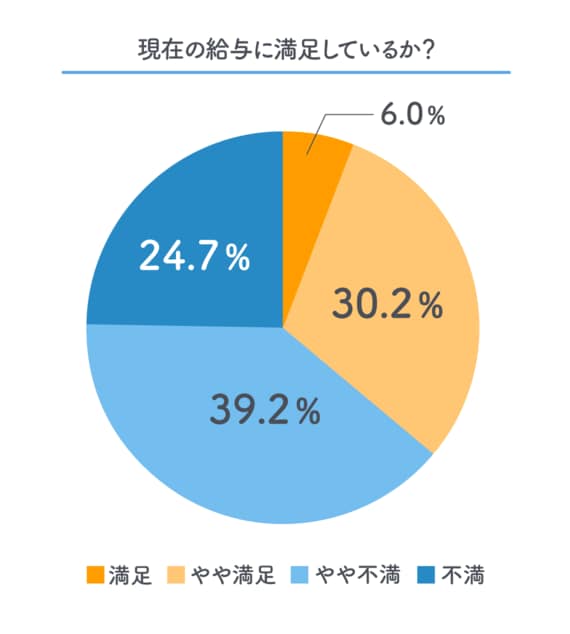

現在の給与に満足しているかを尋ねた質問では、6割強が「不満」「やや不満」と回答。給与への満足度は概して高くはない。

この背景には、1971年制定の給特法により、長時間労働が常態化しているにもかかわらず、教員には時間外勤務手当や休日勤務手当が支給されないという事実がある。

戦後、教員には一般労働者と同様に労働基準法が適用されていたが、自発性や創造性が必要な教員の仕事は勤務時間管理が難しいこともあり、時間外手当請求訴訟が相次いだ。これを受けて71年に制定された給特法は、教員の「職務と勤務態様の特殊性」に基づき、月間8時間程度とされた残業時間に相当する月額4%の教職調整額を支給する代わりに時間外勤務手当や休日勤務手当は支給しないと定め、公立学校を労働基準法の残業代支払い義務の対象から除外した。

残業を命じられるケースは、1. 校外実習等、2. 修学旅行等の学校行事、3. 職員会議、4. 非常災害時に関する業務(超勤4項目)に限定され、形式的な残業時間は抑えられているが、それ以外の残業は「自主・自発的」な活動と解釈され、実情を反映していない定額での“サービス残業”が合法化されている。残業代を支払う必要がないので、学校現場ではまともな労働時間の管理も行われてこなかった。

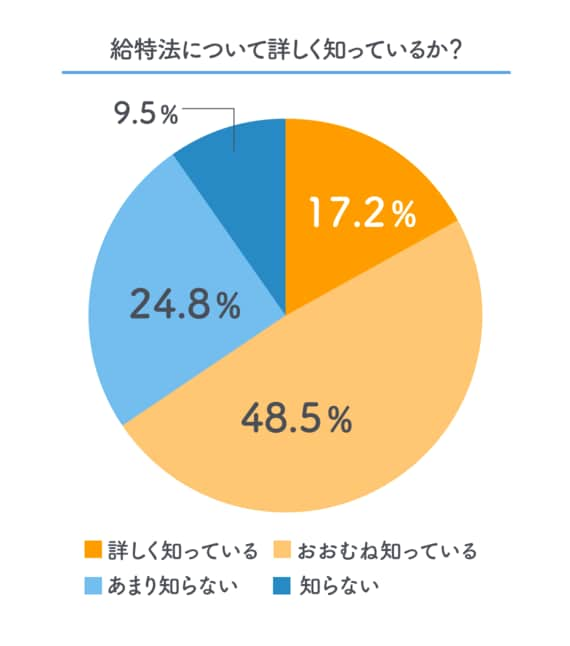

アンケートでは、こうした給特法について「詳しく知っている」「おおむね知っている」と答えた教員は約3分の2。「あまり知らない」「知らない」という教員も約3分の1いた。

教育現場の長時間労働の実態は、教職調整額の根拠となっている月8時間残業をはるかに超えている。2016年の文科省調査では、1週間当たりの学内勤務時間平均は小学校で57時間29分、中学校教諭で63時間20分だった。残業時間は小学校で週18時間44分、中学校で週24時間35分で、月では小学校教諭で過労死ラインの80時間、中学校教諭でそれを大きく上回る100時間超という計算になる。

長時間労働が問題化して教職志望者の確保が難しくなったことを受け、文科省も給特法を含めた教員の処遇、労働環境の見直しに動く。19年の給特法改正では、勤務時間に関するガイドラインを「指針」に格上げしたほか、夏休みなどに休日をまとめ取りできるようにする「一年単位の変形労働時間制」導入を可能にした。しかし、変形労働時間制は不評で、導入のための条例を整備した都道府県・指定都市も一部にとどまる。