文科審議官・伯井美徳「日本の教育の根本揺らぐ危機」、教員の処遇改善に全力 つねに新たな課題生まれる学校現場は「生き物」

どうなる給特法?「4%の教職調整額と実態」の乖離の把握から

──教員の働き方改革についてはいかがでしょうか。17年に中央教育審議会で働き方改革の総合的な方策が取りまとめられました。19年には文科省「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」が公表され、各自治体や各学校での取り組みを促進しています。現状をどう捉えていますか?

文科省では公立学校の教師の働き方改革を待ったなしの最重要課題と捉え、あらゆる手を講じています。その1つとして、子ども1人当たりの教員数を増やすための定数改善、教員業務支援員をはじめとする支援スタッフの充実などを進めています。

ICTの活用による効率化も進めていますが、小学校は全教科を担当している難しさ、中学校は教科単位ではあるものの、部活指導が働き方改革を進めるうえでは課題となっています。こうした根本にさかのぼった議論をしているところです。

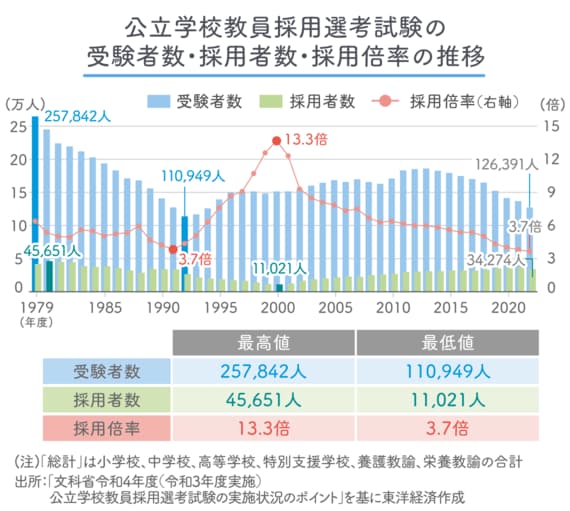

──教員採用試験の倍率は、00年度の13.3倍をピークに低下し、22年度は3.7倍、とくに小学校教員は2.5倍と過去最低を更新しました。

大きな要因として、教員の採用数は一般公務員と違って児童生徒数に左右されるという点が挙げられます。ベビーブームの時期に大量採用された先生の退職に伴う補充のための採用が、近年起こっています。その一方で既卒者が減っているため、とくに小学校では採用倍率が低下しています。

ただ、現状の倍率だけを見ていると道を誤る可能性があります。重要なのは、志の高い優秀な人材を確保すること。当面の方策として、採用試験の早期化や複数回実施など、優秀な人材を早めに確保できる仕組みづくりを進めています。また、特別な経験を加味した特別選考など、志を伴う教員採用の改革も中教審で打ち出しています。

──倍率が低下している理由としては、学校現場の過酷さも挙げられます。長時間勤務の問題については、今後どのように対応していくのでしょうか?

教育環境の整備も必要ですが、問題意識を持って対応しなければいけないのが、公立学校教員の勤務時間制度です。

現在、いわゆる給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)により、公立学校の教員については超勤4項目(校外実習等・修学旅行等の学校行事・職員会議・非常災害時など)のみ超過勤務を命じることができ、時間外勤務手当を出さない代わりに給料月額の4%相当の「教職調整額」を支給する仕組みになっています。しかし、これが現実の実態と乖離しているという指摘があります。

文科省では22年8月より大々的な教員勤務実態調査を実施しており、その結果は23年春に速報値として公表する予定です。その結果をエビデンスとして、給特法の仕組みも含めた検討を行います。そのための論点の整理、課題の抽出を、現在進めています。

給特法の検討はこれからですが、議論の1つのポイントとなるのは4%の教職調整額です。私学の場合、時間外勤務手当で対応していますが、公立学校の教員は地域に密着しているため、時間で割り切れるのかという議論もあります。文科省としては、4%という数字が実態とどれだけ乖離しているのかを把握し、いろいろな選択肢を検討していきます。ただ、現状の追認では納得が得られないでしょう。働き方改革を理想に近づけたうえで、その分を処遇として手当てしていくことが必要です。

教員採用試験の倍率だけを見て一喜一憂はしませんが、こうした処遇改善にかかる措置ができるようにしないと優秀な教員が集まらないのではないかと考えています。人材確保法では、義務教育の水準の維持向上のため、教員の給与を一般公務員よりも優遇することが定められています。