子どもの探究が確実に変わる、GIGAスクール時代の「学校図書館」活用の極意 高森北小の学校司書・宮澤優子の危機感と挑戦

一方、課題もあった。高森町はGIGAスクール構想の推進に当たり『デジタル・シティズンシップ(以下、DC)教育』の方針を採用したが、当初はスムーズにはいかなかった。学校はインターネット上のリスクを中心に教える「情報モラル教育」を長年行ってきたこともあり、自分で考え選択させるというDCの概念を理解できない教員や、そもそもICTが苦手だという教員も多かったのだ。

そこで宮澤氏は学校図書館とGIGAスクール構想をつなぐため、校内のICT担当に就任し、Google認定教育者のレベル2も取得。教員がICT関連の問題で困った際は宮澤氏のところへ相談に行ける体制を築いたのだ。また昨年度は、情報センターとしてDC教育も宮澤氏が主導する形で引き受けた。

この1年で痛感したのは、子どもたちのICTスキルの吸収の速さや活用能力の高さだ。例えば、高森町ではGIGA端末でのメールやチャットの利用ができないが、昨年度の北小の6年生はGoogle Docsを立ち上げ、共同編集の権限を全員に付与してチャット機能をさらりと構築してしまった。

「子どもたちは規制してもかいくぐるので、もう情報モラル教育では駄目だと感じた先生も多いと思います。今年度は高森町がDC教育も含むICT教育の年間計画を作ったので、それに沿って経済産業省の『STEAMライブラリー』の教材を活用し、担任の先生主体のチームティーチングでDC教育に取り組んでいます」

急がれる「学校教育全体の中での学校図書館の捉え直し」

GIGAスクール構想や探究学習の推進によってさらなる学校図書館の活用が期待されているものの、それを支える学校司書の資格要件はなく、配置も努力義務にとどまる。こうした矛盾の中でも宮澤氏が挑戦し続けるのは、切実な危機感があるからだ。

「今のままで、子どもたちにこれからの社会を生きるスキルを十分に授けられるでしょうか。学校教育全体の中で学校図書館を捉え直さなければ、今後その存在価値がなくなってしまう学校も出てくると思います」

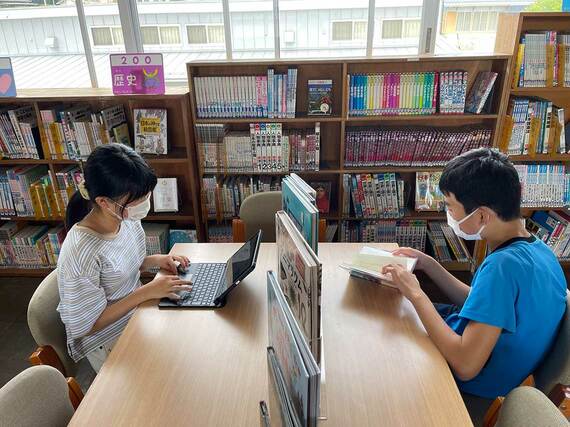

高森町では「読書センター、学習センター、情報センターとして、デジタルもアナログもきちんと提供できる学校図書館ができつつある」が、その価値がまだ町民に浸透していないことは大きな課題だと宮澤氏は語る。

「とくにGIGAスクール構想に対応した学校図書館をつくるには人も予算も司書のスキルアップ研修も必要ですが、十分にはご理解を得られていないのが現状。なので、もっと学校図書館の有用性が町民に見える形にしていきたい。認めていただくことで、学校図書館や学校司書の姿がもっとよい方向に変わっていくのではと期待しています。また、長野県には公共図書館がない自治体も多いので、すべての子どもが本と出合えるよう、高森町の成功事例を示し、学校図書館の電子書籍利用も広げたいと考えています」

(文:田中弘美、編集部 佐藤ちひろ、写真:宮澤優子氏提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら