子どもの探究が確実に変わる、GIGAスクール時代の「学校図書館」活用の極意 高森北小の学校司書・宮澤優子の危機感と挑戦

また、学習指導要領改訂に合わせ、町内で教育の足並みをそろえるべく、「情報活用能力の年間指導計画」も立てた。全学年の国語科の教科書に記載されている情報活用に関わる指導項目を系統的に整理し直し、指導項目ごとに教材を作成。授業進行のシナリオも作り、誰がやっても同じ指導ができる仕組みを整備した。

「これは前任校時代でも成果があった取り組みです。小学校の6年間で図書館活用の方法や情報リテラシーを積み上げていけば、中学校で盤石な土台から探究学習をスタートできる。高森町でもすでに中学校での調査活動の質が変わってきたと言われています」

小1からの「図書館活用教育」で表れた成果とは?

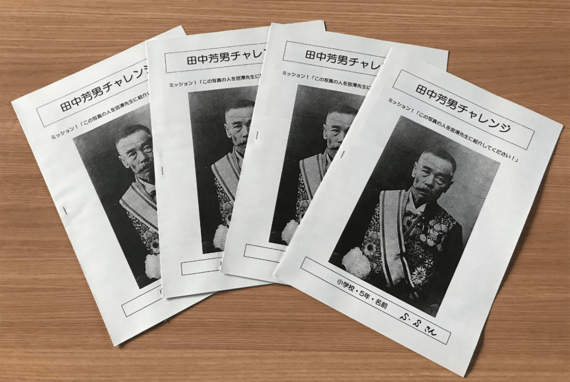

小学校でも、高学年になる頃には確実に成果が見て取れる。例えば、宮澤氏が前任校で実践した5年生の「田中芳男チャレンジ」の事例を紹介しよう。

田中芳男は、幕末期から明治期にかけて活躍した飯田市出身の偉人で、植物学者、博物学者など多彩な顔を持つ。「田中芳男チャレンジ」は、そんな彼の写真を1枚だけ見せて「この人を紹介してください」と投げかけ、ポスターセッションまで行う実践だ。

ハードルが高いように感じるが、子どもたちは人物事典を片っ端から調べたり、校内の先生や親に取材したり、あの手この手で調査し、最短で当日、遅くとも1週間程度で名前を突き止めてきた。

「彼らは低学年の頃から情報活用スキルを身に付けているので、名前さえわかればその後の調査はお手のもの。校内の資料に不足を感じれば公共図書館から資料の取り寄せをしてくれと私に依頼しにくるし、一般書や郷土資料もちゃんと読み解きます。ちなみに今、北小でも地元の偉人を題材にスライド発表する形で同様の実践を行っています」

高森町での図書館活用教育はまだ3年目(北小は4年目)だが、すでに「知りたいことや困ったこと、調べたいことがあったら図書館へ行くという文化が根付いています」と宮澤氏は言う。

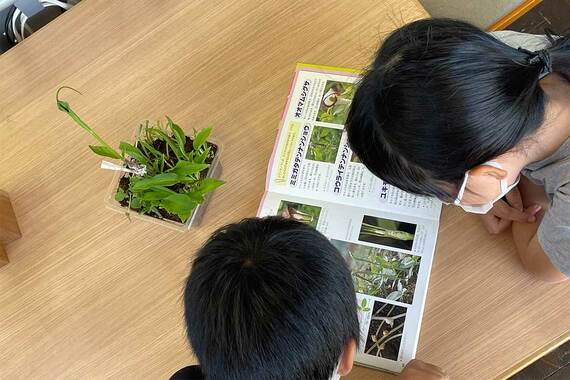

例えば北小の学校図書館では子どもたちが日々、通学路で拾った実や生きたトカゲなど調べたいものを持ち込み、みんなでにぎやかに同定していく。

ある3年生(当時)の児童は、庭の植物の葉を持ち込み、植物図鑑であっという間に「カラスビシャク」と同定。さらに、翌日には「茎にできる球芽(ムカゴ)や仏炎苞(ぶつえんほう)という葉の中にある粒状のめしべが、図鑑の記載のとおり本当にあるのか確かめたい」と、カラスビシャクを株ごと持ってきた。

検証を行う休み時間には大勢の子が集まり、その児童はみんなが見守る中、球芽とめしべの存在をしっかり確認したという。

「本校では1年生から百科事典の使い方を教えますし、NDC(日本十進分類法)や配架に関する指導も早くから行います。だからこそ、この探究活動になるのです」

ただし、「調べる」には「知りたいと思う→調べようと思う→調べる→調べられる→知る→知ったことを活用する」と段階があり、重要なのはスキルだけではないと宮澤氏は強調する。