子どもの探究が確実に変わる、GIGAスクール時代の「学校図書館」活用の極意 高森北小の学校司書・宮澤優子の危機感と挑戦

「こうした段階を踏んで初めて子どもたちは面白さを実感するし、『これはわかったけど、あれは?』という『問いのループ』が生まれます。授業でいきなり何かを調べさせるのは簡単ですが、それでは『知りたい、だから調べよう』という思いが欠落するので答えがわかればおしまい。なので、高森町では調べるスキルの習得とともに、内発的動機を育むことも大切にしています」

教員は忙しい、だから学校司書の「押し売り」も重要

教員も子どもたちが変わっていく姿を見ると、積極的に学校図書館を活用するようになるという。また、教員はつねに多忙だ。学校図書館の活用法を知らない場合も多いので、「授業準備が『簡単、早い、楽』になることをわかってもらうための『押し売り』も重要」だと宮澤氏は話す。

「来月に先生が予定されているこの単元、実は以前にこの資料や教材でこんな成果物が出ましたが、使ってみますか? 児童への事前指導もこちらでやりますがいかがでしょう」とプレゼンテーションしに行くと、大抵の教員は試してくれる。そして狙いどおりの成果が得られると、どんどん学校司書を頼ってくれるようになるそうだ。

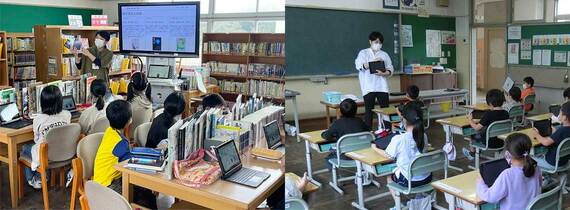

北小では各クラスで週に1回、国語の時間を使い、宮澤氏が担任とのチームティーチングの形で「図書館授業」を担当して読み聞かせや情報活用能力の育成を行っているが、ほかの教科の資料準備や授業支援などの相談も多く、学校図書館が日々活用されている。

教員との連携については試行錯誤を重ねてここまできたが、「1年回すことができれば、学校図書館の活用はその学校の文化になる」と宮澤氏は感じている。

読書も学びも「デジタルと紙の混在」が当たり前に

高森町では2021年度から1人1台の情報端末(以下、GIGA端末)の本格的な活用が始まったが、これにより学校図書館にも大きな変化があった。「子どもたちにつなぐ『もの』や『手段』が増えた」と宮澤氏は言う。

例えば、高森町では子ども読書支援センターが音頭を取り、20年に高森町立図書館が始めた電子図書館サービス「高森ほんともWeb-Library」のアカウントを保護者の同意の下で子どもたちに配付。子どもたちはGIGA端末でも電子書籍が読めるようになった。今年8月からは、県民なら誰でも使える「デジとしょ信州(市町村と県による協働電子図書館)」のサービスが始まったので、4年生以上の子どもたちにはこちらの電子書籍もGIGA端末で読めるよう整備した。

また、子どもたちはGIGA端末で、OPAC(オンライン蔵書目録検索システム)をはじめ、出版社や書店のホームページ、書評サイトなどにもつながれるようになった。とくにオンライン書店などのレコメンド機能は本との出合いを生み、児童書だけでなく本屋大賞の作品などの一般書も含めリクエストが急増。21年度は北小から高森町立図書館への予約件数が前年度の286件から528件へと増えた。

さらに高森町では、地域資料も電子化して高森ほんともWeb-Libraryに載せ、1冊につき50アカウント使えるようにして学習活動での利便性を高めた。

「よく『子どもたちにIDを管理できるのか』といった不安の声が聞かれますが、これまで電子書籍に関するトラブルはありません。読書でも学習活動でも、デジタルと紙の両方から状況に合わせて本や資料を選択するのが当たり前になりました」

オンラインで専門家につなぐこともでき、GIGA端末の導入によって提供可能な本や人、コミュニティーの幅が広がったと宮澤氏は感じている。