倍率が1倍近い県もある

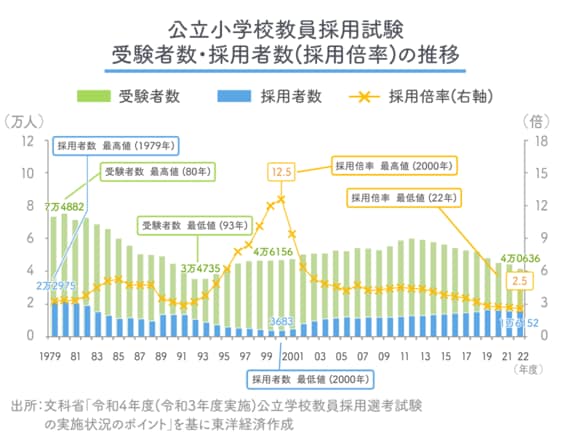

文部科学省は9月9日、「令和4年度(令和3年度実施)公立学校教員採用選考試験の実施状況」を公表した。小学校教員の競争率(採用倍率)は、2.5倍と過去最低を更新したこと(前年度2.6倍)などが報道されている。

「教員人気が下がっている」「倍率低下で、教員の質の低下が心配だ」などと言う評論家や教育関係者(教職員、保護者など)は少なくないが、そう事態は単純な話ではない。そうした指摘が当てはまる部分もあるが、そうではない部分もあることについて、解説する。

はじめに、文科省の公表データは、少し注意して見る必要がある。

1つは、倍率は地域差(都道府県・政令市等ごとの差)が大きい。全国を合計すると、小学校で2.5倍というデータはあまり参考にならない。2倍を切っている地域もあれば、5倍以上のところもある。なぜ、このような差が生まれるのかについては、後ほど説明しよう。

もう1つは、今回公表されたデータは昨年度実施されたものについてであり、直近の今年実施中のものではない。今年の小学校の出願状況は、時事通信社「教員採用試験対策サイト」によれば大分県で1.0倍、秋田県、福岡県、熊本県で1.3倍などと、とても低倍率の県もある(後述するが、倍率の定義が文科省資料とは異なるし、採用者予定者数が今後変わる可能性もあることには注意)。日程が重ならない限り併願も可能だから、こうした低倍率の地域では、「実質全入時代だ」と述べる教育関係者もいる。

教育研究家、合同会社ライフ&ワーク代表

徳島県出身。野村総合研究所を経て、2016年に独立。全国各地の教育現場を訪れて講演、研修、コンサルティングなどを手がけている。学校業務改善アドバイザー(文部科学省委嘱のほか、埼玉県、横浜市、高知県等)、中央教育審議会「学校における働き方改革特別部会」委員、スポーツ庁、文化庁において、部活動のあり方に関するガイドラインをつくる有識者会議の委員も務めた。Yahoo!ニュースオーサー、教育新聞特任解説委員、NPOまちと学校のみらい理事。主な著書に『教師と学校の失敗学 なぜ変化に対応できないのか』(PHP新書)、『教師崩壊』(PHP新書)、『こうすれば、学校は変わる! 「忙しいのは当たり前」への挑戦』(教育開発研究所)、『学校をおもしろくする思考法 卓越した企業の失敗と成功に学ぶ』『変わる学校、変わらない学校』(ともに学事出版)など多数。5人の子育て中

(写真は本人提供)

低倍率のカラクリ①「採用者数の増」

そもそも「採用倍率」とは何だろうか。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら