文科省の資料によると、倍率=受験者数÷採用者数である。一方、採用する各自治体(都道府県・政令市など)が公表しているデータでは、出願者数÷採用予定者数で、分母も分子も文科省のとりまとめとは少し違う場合もあるが、以下では細かいところは置いておくことにする。

ここで重要なのは、受験者数が同じ場合は採用者数(ないし採用予定者数)が増えると、倍率は下がるということだ。当たり前の話なのだが、分母と分子の両方について考えていく必要がある。

以上の点を注意しながら、改めて教員採用倍率の低下について考えてみよう。低倍率は何が原因なのだろうか。

1つは、先ほどの割り算のとおり、採用者数(採用予定者数)が増えていたり、その自治体規模からすれば多めであったりすると、倍率は低くなりやすい。

「少子化なのに、なぜ採用者数が多いのか」と思われる方もおられよう。確かに、基本的に教員数というのは、少子化による学級数の減少に連動して少なくなる。だが、以下の背景のいずれか(あるいは複数)が当てはまると、採用需要は高まる。

・定年退職者が多い時期である。

・特別支援教育のニーズが高く、支援学級等を増やす必要がある。

・定年前の離職者や内定辞退者がかなりいる。

・各自治体の政策的な判断(国の標準よりも、少人数学級などを推進している等)。

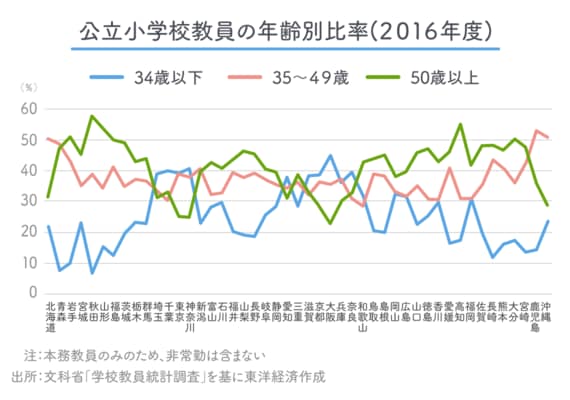

上記のうち、とくに影響が大きいのは、定年退職者数の多寡だ。教員数の年齢構成別比率は都道府県・政令市等ごとにかなり違っている。そのため、倍率の地域差も生まれる。今、低倍率で苦労しているのは、九州や東北が多いが、それは、定年退職を迎える教員が多いからだろう。

なお、2023年4月から、教員を含む地方公務員は、段階的に定年延長していく。そのため、23年度末などは、退職者が例年よりも極端に少なくなるので、採用需要も減るだろう。こうなると、倍率は各地で高くなる可能性もある。ただし、ハードな仕事であるため、定年延長に応じない人も一定数いる可能性もある。

低倍率のカラクリ②「受験者数の減少、ないし確保不足」

次に、分子の受験者数(ないし出願者数)についても見ていく。受験者がかなり減っているために、倍率低下が起きている地域もある。

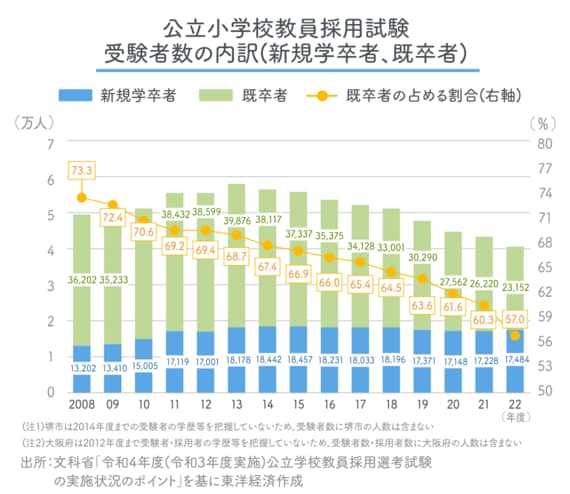

これはさらに2つに分けて考える必要がある。1つは新規学卒者、つまり大学等の卒業見込みの学生の新卒採用。もう1つは既卒者で、民間企業などの人もいるが、多くは、前年までの採用試験に不合格で、学校に講師として勤めている人だ。

本当は都道府県・政令市等ごとのデータを見たいが、文科省が公表している全国合計値では、小学校については、ここ5年くらいで新規学卒者(新卒)はそれほど減っておらず(横ばいに近い)、既卒者が大きく減少している。

このことから、小学校教員については、教員人気が下がっている、とは断言できない。小学校の先生になりたいという大学生らはまだまだそれなりにいるということだからだ。

他方、既卒者の減少については、さまざまな背景の可能性があるが、1つは、ここ数年、採用倍率が低下してきた地域も多く、かつてよりは正規採用されやすかったために、不合格者の絶対数が減り、既卒者が減った、という事情がある。

もう1つは、教員採用に不合格だった人が民間企業やほかの行政機関などに流れており、講師までして再チャレンジしようとしていない可能性もある。この要因の場合、教員人気は下がっている、と言える。

文科省の説明は前者だが、後者の可能性(あるいは両方ともが効いている可能性)もある。なお、これまで公立小学校教員について述べてきたが、公立中学校教員、公立高校教員については、ここ5年あまりの受験者数は、新規学卒者も既卒者もダウントレンドである(ただし、令和4年度の中学校の新卒はやや増)。これは、教員人気が下がっている可能性が示唆される。小学校との大きな違いは、やはり部活動が重いことだろう。プライベートを過度に犠牲にせざるをえない実情が影響している可能性がある。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら