「紙・電子に3Dプリンターも」生徒が最適なツール考えて使う図書館の真の狙い 工学院大附属中高のメディアライブラリー発想

ツール選びから考える経験が学びへの自主性にもつながる

図書館入り口の扉は観音開きだが、以前は片側しか開けていなかった。

「それを両方開けるようにしただけでぐっと開放感が出て、生徒からも『入りやすくなった』という声が聞かれるようになりました」と臼井氏は語る。廊下と図書館の間の窓にはすりガラスが入っていたが、さらなる開放感を求めて素通しのガラスに替えた。

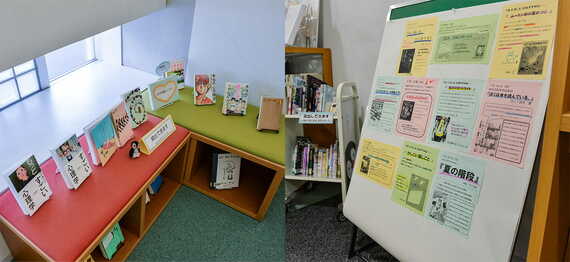

1階の本は出入りの多い2階の本に比べて動きが鈍いので、お薦めの本として2階に棚を作って目立たせたり、反対に人前で借りにくい心の悩みに関連する本は階段の下に棚を作ったり、臼井氏は紙の本のアピールも続けている。一方で「かさばる大型本やはやり廃りのある漫画など、紙媒体の購入をためらうものでも、電子版なら導入しやすい。これは大きな利点です」と、電子書籍のメリットも享受する。

「4月の新入生向けのオリエンテーションでは、図書館に来れば答えがわかるようなクイズを出すなど、図書館に足を運ばせる工夫を凝らしています。さまざまな情報やツールに触れるきっかけとして、とにかくもっと気軽に来てもらえる場所にしたい。今後は寝転んで本を読めるエリアを作ってはどうかと検討もしています」

多彩で開かれたメディアスペースとして存在する図書館では、生徒の自主性も育っていく。

「中学からこの図書館を使って本校で学んできた中高一貫生は、自主的に学ぶ姿勢が身に付いていると感じます」(田中氏)

田中氏いわく、入学して間もない頃の高入生は、どうしても教員の指示を待つ傾向があるという。それに対し中高一貫生は自ら積極的に動き、高入生に教えてあげることも多いそうだ。田中氏が感じていることはほかにもある。

「中学校の説明会に来る小学生を見ていると、彼らもまだまだ紙へのこだわりがあったり、電子書籍という選択肢が視野になかったりします。周囲の環境や指導する大人の影響だと思いますが、そうした子どもたちも違和感なく融合できるよう、デジタルやICTの発想を無理なく伝えていきたいと考えています」

図書館の取り組みについて、臼井氏も「特別なことをしているわけではありません」と繰り返す。ただひたすらに目指すのは、生徒の好奇心を刺激する、行きたくなる場所としての図書館だ。工学院大附属中高の図書館は、決して電子化だけに注力しているわけではない。むしろ環境整備としての単なる電子化推進はもう終わっていて、「子ども自身がツールを選ぶ能力」を育てるという次の段階に入っているといえるだろう。

(文:鈴木絢子、撮影:大澤 誠)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら