深化と探索には「野球とサッカー」ほどの差がある 日本企業が探索とスケーリングに不得手な理由

冨山:そうです。とりあえず、こういう文化に変えたいと思ったら、それに合わない規範は変えないといけない。しかし、みんなそこに踏み込むのが怖いし、そこに踏み込むと、社内の人々の琴線に触れてしまう。だって、野球がうまい人にとって、グローブもバットも触るなと言われたら、とんでもない話ですから。

いろいろな既得権とぶつかって、人事制度にもメスが入るでしょう。そこは何とか回避して、野球選手のままサッカーをやりたいのですが、それができない。しかも、経営者も野球選手上がりで、野球が好きだったりする(笑)。

入山:本当につらいですよね。

ダイエーとカネボウが陥った深化バイアス

冨山:新たに追加されたイノベーションプロセスの3段階論は、どちらかというと、入山さんが指摘していたので、私も気づかされました。深化バイアスがかかって、スケールの罠にはまる、と。

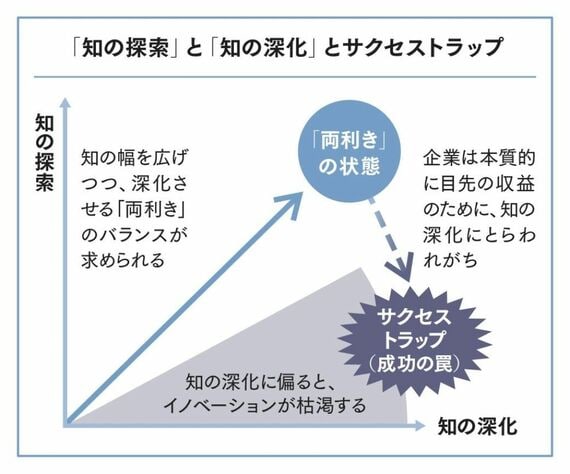

入山:知の探索には、手間やコストがかかって、収益に結びつくかどうかもわからない。それよりも今、業績の出ている事業を深化させるほうが、はるかに効率が良い。だから、企業は知の探索を怠りがちになる傾向がある。それが深化のバイアスです。

冨山:実は、チャールズが最初の本を書いていたときに、なぜダイエーやカネボウは失敗したのかと、かなり聞かれました。彼はジェントルマンなので、こうした他国の失敗事例は本に載せていませんが(笑)。

その議論をしながら、漠然と思い浮かんだのが、入山さんの縦軸に探索、横軸に深化を使ったフレームワークです。それではっきりしたのが、ダイエーもカネボウも失敗したのは、深化バイアスにはまったからだと。

たとえば、カネボウは探索で成功して、化粧品事業をつくりました。ダイエーもコンビニエンスストアのローソンを展開している。なのに、なぜカネボウは、古くて儲からない繊維事業を縮小しないで、成長力のある化粧品で、繊維の赤字を埋めたのか。

ダイエーも同じで、ローソンは業界2位のコンビニになっていたのに、経営が苦しくなると、なぜかローソンを売って、黄昏になりつつあるGMS(ゼネラル・マーチャンダイズ・ストア)事業を残した。完全に深化バイアスで、だから、45度の角度に上がれなかった。今回の3段階の話と、入山さんの縦横のフレームワークを組み合わせると、きれいに符合するのです。スケーリングすべきところをしていない。