同志社中学「1997年から教育ICT化」デジタル化が進んだ学校では、何が変わったのか? 生徒のセルフラーニング促進、教師の負担減も

1997年から開始した、校内ICT化

現在、同志社中学校の英語教諭であり、同中学校のEdTech Promotions Manager(教育ICT推進担当)を務める反田任先生。同志社大学でも教育実習指導(英語科)を担当するほか、日本デジタル教科書学会の理事も務めている教育プロフェッショナルの一人だ。そんな反田先生はどのような経緯で教育のICT化に取り組むようになったのだろうか。

反田先生がICT化に取り組み始めたのは1997年。校内のネットワークを構築し、教員に1人1台、生徒用には40台のノートパソコンを導入した。その後、校舎を移転した2010年からは電子黒板や教室備え付けのノートパソコン、プロジェクターを授業で使うようになった。14年にはタブレット(iPad)を導入。Wi-Fiネットワークの構築にも着手するなど早くからICT化を進めてきた実績がある。

「私は英語が担当でICTの専門家ではないのですが、もともと目新しいものが好きでして、昔からコンピューターに興味がありました。そこからICTを担当するようになったのですが、ネットワーク関係については当初まったく知識がなく、自分で勉強してネットワーク関連のシステムアドミニストレーターの資格を取得するなどして、一通りのことに対応できるようになったのです」

同志社中学校では、1997年に自前でネットワークを構築したことが、いち早いICT化につながった。タブレットの導入についても文部科学省の動きを先取りするという私学ならではの決定によってICT化の促進を早めることになった。

「そのため、コロナ禍においてもリモート授業などで、大きな問題はまったく発生せず、スムーズに対応することができました。それまでにさまざまなノウハウを蓄積していたことが大きかったと考えています」

学校独自のポータルサイトを構築

一口に教育のICT化と言っても、さまざまなスタイルがあると思われるが、同志社中学校では実際にどのような形で行われているのだろうか。

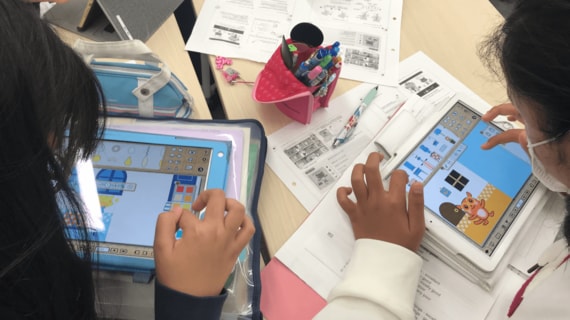

まず同志社中学校ではA(Active Learning)、B(Blended Learning)、C(Co-Creative Learning)という基本のABCを柱にICTによる授業を行っている。

「2014年にタブレットを導入した際には、そのときの新入生から1学年(約290人)ごとに順に3年をかけて全校生徒に導入していきました。その際、1年生と同じ環境を2、3年生も自分のパソコンで享受できるよう、学校独自の学習ポータルサイトを構築しました。PDFなどを含めたウェブベースのコンテンツをダウンロードできるようになっており、今も運用されています。外部のポータルサイトではないので、学校内で自由にカスタマイズできるところが大きなメリットとなっています」