同志社中学「1997年から教育ICT化」デジタル化が進んだ学校では、何が変わったのか? 生徒のセルフラーニング促進、教師の負担減も

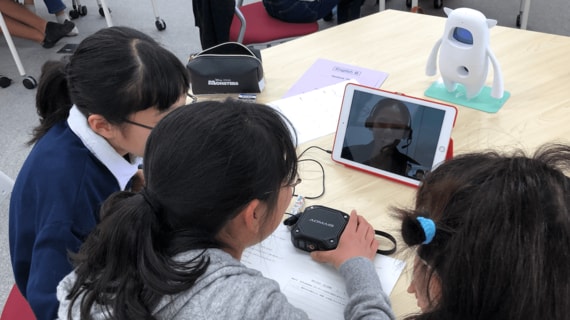

実際の授業でもさまざまなITツールが駆使されている。反田先生が担当する英語科のケースを見ていこう。同志社中学校では17年から英語学習AIロボット「Musio(ミュージオ)」を20台導入し、効率的に英語の発話練習をしていたが、発音チェックをしながら生徒同士で使い回していくことがコロナ禍の影響でできなくなったため、現在は中学1年生を対象に実験的に「ELSA Speak(エルサスピーク)」というAIの英語発音チェックアプリを導入し、活用している。

また、英語の動画教材「English Central」も導入。こちらは英語の4技能を自学自習できるオンライン教材の1つで、生徒は動画を見ながら、発音チェックやライティングチェックなどができ、学習の仕上げとしてオンラインで外部講師の英語レッスンが受けられることも大きな特徴となっている。

「外部講師との英語レッスンは費用もかさむのですが、English Centralでは動画を見て練習するとポイントがたまるので、そのポイントを使ってオンラインレッスンを受けることが可能です。動画をたくさん見ればポイントがたまり、レッスンを多く受けられるシステムなのです。生徒は毎年一定の金額を支払うだけで、個人の学習度合いによって、たくさん学んだ生徒は、より多くの機会をオンラインの外部講師と持てるようになっています。年間最大360回までオンラインレッスンを受けることができます。生徒の中には年間200回以上のオンラインレッスンを受けた子もいますね」

さらに反田先生が担当する英語授業では、授業コース(学習に必要なブックや、ビデオ・オーディオなど)を提供できるアプリケーション「iTunes U」を利用してきたが、21年末にサービスが終了したため、現在はより機能が進化し、できることも増えた新しいアプリケーションの「スクールワーク」を利用している。

このスクールワークでは、授業で使用する資料や課題を生徒に配信したり、共同作業を簡単に行うことができる。生徒の学習における進捗度を把握することが簡単に行えるiPadアプリケーションだ。また、生徒の学習状況を見守りながら、リアルタイムでどこからでも1対1でやり取りができる。さらに、課題が期限別、科目別にも整理されており、iPad上にプッシュ通知で自動的に表示されるため、教師はクラス全員の状況を簡単に把握でき、生徒1人ひとりのニーズに合わせて教え方を調整することもできる。