必修化から2年、進まぬ小学校プログラミング教育の底上げ目指す「Type_T」とは はじめの一歩には「アワーオブコード」がお薦め

プログラミング教育は「あまり進んでいない」

――2020年度より、小学校でプログラミング教育が必修化されました。学校現場の現状についてお感じになることを教えてください。

プログラミング教育の取り組みは、残念ながら、「あまり進んでいない」状況といえると思います。

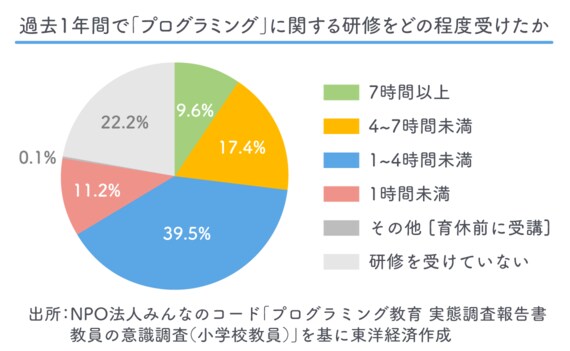

公教育のプログラミング教育を推進するNPO法人「みんなのコード」が21年、全国の小学校教員1037名に「過去1年間で『プログラミング』に関する研修をどの程度受けたか」をアンケート調査で聞いたところ、「受けていない」と答えた教員が22.2%、1時間未満が11.2%、1〜4時間未満が39.5%でした。

プログラミング教育が必修化されたにもかかわらず、「4分の3の教員が、研修を受けた回数は2回以下」ということが明らかになりました。

原因として考えられるのは、GIGAスクール構想の実現が20年度に前倒しされたことにより、「1人1台端末をどのように使うのか」「トラブルが起きたとき、どのように対応するか」など、まずは“GIGAの整備”が最優先され、プログラミング教育が後回しになってしまっていることです。

必修化から2年経ちましたが、プログラミング教育の優先順位が低いままの状態が続いており、「教科とプログラミングをどう関連づけて教えればよいのかわからない」など、いまだスタートラインに立てていない学校や先生も見受けられます。教育界全体で、プログラミング教育の底上げを図る時期に来ていると思います。

――22年4月に行われた「2022年度全国学力テスト」では、小学6年生の算数で、プログラミングを題材とした問題が初めて登場しました。

正方形を描くためのプログラムが例示され、正三角形を描くための誤ったプログラムを正しく書き直す問題が出題されました。授業でプログラミングに触れていない児童は、問題文を読んでも、何を聞かれているのかが理解しにくかったと思います。学力テストにこのような問題が出たことで、学校は、ICT機器を日常的に使い、必要に応じてプログラミングを取り入れるよう授業改善していくことが求められていると受け止めています。

プログラミング教育の教員コミュニティー「Type_T」

――鈴谷先生は、プログラミング教育の教員コミュニティー「Type_T(タイプティー)」を発足し、プログラミング教育の研修会、ワークショップ、情報発信や交流などの活動を積極的に行っています。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら