高知県が独自に「学習eポータル」を開発して「MEXCBT」に接続する深い狙い 全国自治体初、その陰にある「アドバンテージ」

「デジタルドリルなどの教材は、理解度を上げるための『普段の練習』。MEXCBTのテストはどれだけ力がついたかを測る『練習試合』のようなイメージを想定しています。これらのデータを連携することで、結果の分析もしやすくなります」

教員にとっては、個々の成績だけでなく、学年全体の成績との比較も容易になる。理解に差が出やすい単元は何なのか、どの部分でどの子どもがつまずいているのかなどもつかみやすくなる。さらに子どもにとっては、ダッシュボードによって自分の理解状況を把握することができる。両者にとってのこうしたメリットが、新学習指導要領で求められる「個別最適な学び」の実現にもつながると武市氏は考えている。

県を挙げた取り組みで、全県統一の校務支援システムも

「将来的には保護者や研究機関等と共有して活用することも可能だと思いますが、情報の取り扱いには細心の注意が必要です。ダッシュボードも何年生から閲覧できるようにするか、外部への共有に当たって、保護者や子ども本人の意思確認をどうするかなど。決して情報漏洩を起こさないセキュリティーの構築は大前提です」

個々の発達の段階に合わせた開示対応の繊細さ、難しさをすでに感じているという武市氏。その難しさは、プラットフォームと学習eポータルに蓄積されるビッグデータが、それだけ有用で価値の高い情報であることの証左だ。例えば子どもを塾に入れる際、理解度の共有のためにダッシュボードなどを塾に見せたいと考える保護者もいるだろう。このときには、情報の権利は誰にあるのかという発想が重要になる。また、入試や就職活動の選考に当たっては、従来も個人の学力は開示されてきたが、今後はそれ以外のさまざまな履歴も記録されていくことになる。本来不要なデータが先方に渡り、子どもの不利になることは決してあってはいけないとも武市氏は言う。

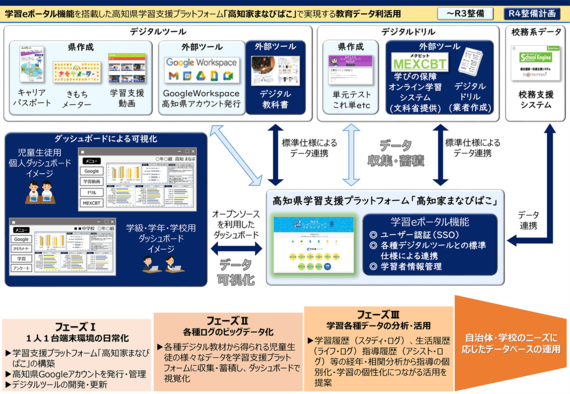

民間事業者4社がすでに展開する学習eポータルでも、各種ツールとの連携やダッシュボードなど、主要な機能は同じように使える。だが高知県では扱う情報の機密性、機能の変更や有料化などの懸念を考慮すると、なるべくダイレクトに情報を管理することが望ましいと考えた。オリジナルでシステムを開発するからこそ、新機能や細かなアップデート対応にも小回りが利くはずだ。

このプロジェクトにはもう1つ、高知県らしさが表れている点がある。同じ都道府県内でも、自治体や学校によって異なる校務支援システムや業務方法を導入しているケースは非常に多い。教員が異動先で別のシステムへの対応を求められたり、子どもが転校した際の引き継ぎに手間取ったりと、システムの断絶によるデメリットは文科省によっても指摘されてきた。だが高知県は、すでに全県で同一の校務支援システムを使用しているという。実はこれが、今回の独自開発プロジェクトにも大きなアドバンテージとなった。武市氏はこうした県の現状について次のように語る。