学校教育の「ビッグデータ活用」への遠い道のり 個別最適な学びの実現に向け「標準化」から

GIGAスクール構想の狙いは、「新型コロナウイルスなどの感染症が拡大して休校が必要となった場合でも遠隔授業などで学び続けられる環境を整える」「デジタルの双方向性を生かして児童生徒の反応や意見を即座に把握しながら主体的、対話的な授業を展開する」「子ども同士の協働学習を効果的に推進する」といった学習用端末の利用だけにとどまらない。

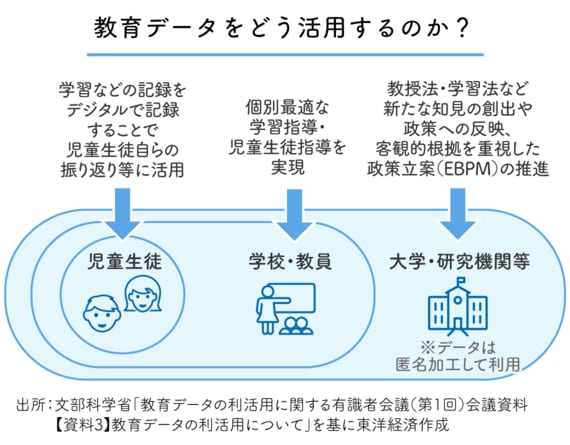

何より、ICTが整備されることによる最も大きな可能性は、情報の活用にある。だから、教育に関するデータをフルに使うことで、子ども一人ひとりに「個別最適な学び」を提供することが究極の目的になる。

今までも学校は、児童生徒の出欠や成績、教員の指導活動などの情報を扱ってきた。これらに加え、新たに配備される学習用端末では、子どもたちが端末を操作したり通信したりする際に残る履歴(ログ)などを使って、学習履歴も取得しやすくなる。

学習履歴の情報を使えば、児童生徒が自身の学習を振り返ることができ、将来的には履歴から人工知能(AI)が理解を深めるために最適な問題を自動的に選択して出題するAIドリルなどの学習サービスの活用も可能になる。文部科学省は、英語検定などでも利用されているCBT(コンピューター・ベースド・テスティング)の仕組みを基盤とするオンライン学習システムの開発や実証に向けた事業も進めている。

一方、教員も子どもたち一人ひとりの学習の進捗状況を詳細に把握できるようになるので、それぞれの児童生徒に応じた最適な指導が可能になる。さらに、児童生徒の学習データを集めてビッグデータとして分析すれば、つまずきやすいポイントを明らかにし、どのような教え方をすれば理解度が高まりやすいのか、といった傾向が見えるようになる。これらの分析結果から、大学や研究機関には、より効果的な指導法を開発することが期待される。文部科学省や教育委員会も、科学的な根拠に基づいて教育施策の立案ができるようになるだろう。

データ活用に不可欠な「標準化」に向けた取り組み

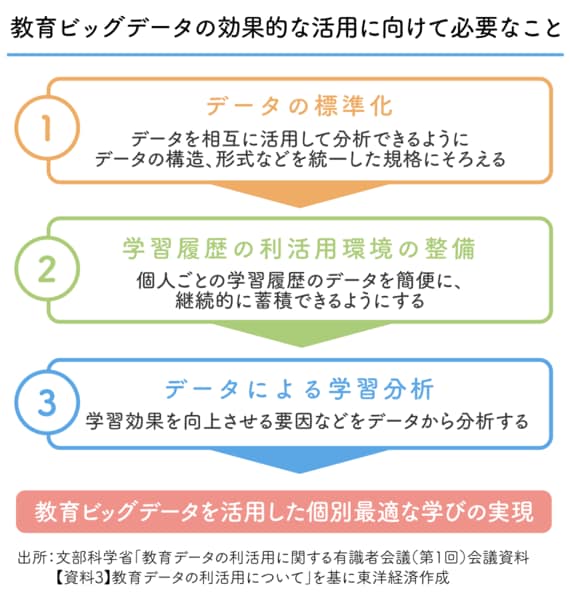

データを活用するためには、あらかじめ収集するデータの構造、形式などを統一した規格にそろえる「標準化」をする必要がある。データ形式がバラバラでは、異なるシステムの間でデータを相互に流通させるのが難しくなるだけでなく、ビッグデータとして分析することもできないからだ。

また、データには、端末のログのように自動的に収集できるもの以外に、教職員が入力しなければならないものもある。データの種類が多すぎれば、多忙な学校現場にさらなる負担をかけることにもなりかねないため、収集するデータの項目も絞り込まなければならない。

文科省では、昨年10月に「教育データ標準」(第1版)として、教育データ標準の枠組みと、学習指導要領のすべての学習項目に番号を割り振った学習指導要領コードを公表している。

小中学校の教育データ標準の枠組みについては、データを3つの区分に整理。1つ目は「主体情報」で、子どもの性別・生年月日・在席校・学年などの児童生徒情報、教員の免許・勤続年数などの教職員情報、学校の児童生徒数・学級数・教職員数などの学校情報といった属性を中心とする情報からなる。2つ目は、学習分野などの分類情報や、想定される学習者、解説文や図表といったタイプ等の情報、知的所有権情報などの「内容情報」。そして、3つ目が、児童生徒の出欠や健康状況などの生活活動、学習記録や成績などの学習活動、それに教員の指導に関する記録などの指導活動などを示す「活動情報」だ。