学校教育の「ビッグデータ活用」への遠い道のり 個別最適な学びの実現に向け「標準化」から

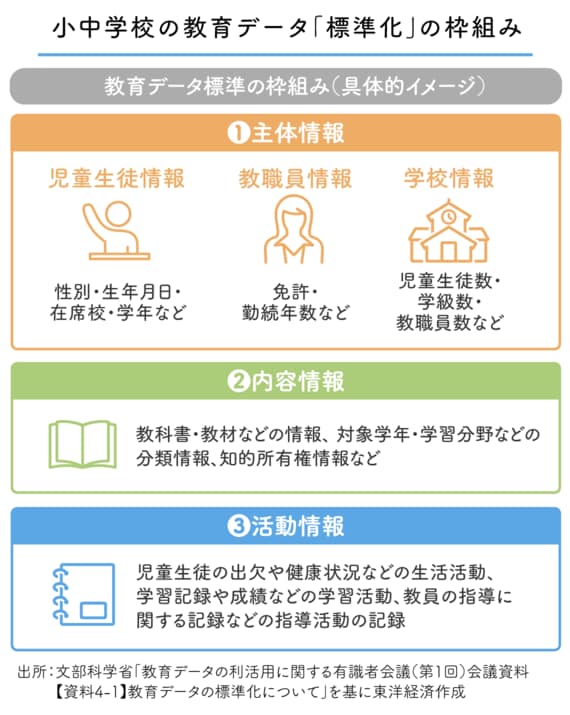

「学習指導要領コード」は、2つ目の内容情報の1つで、学習指導要領の項目と、デジタル教科書・デジタル教材やデジタル問題集の内容を整理して関連づけることができるようにする。これにより将来的には、デジタル教科書で学びたいページをタップすれば、その指導要領の項目の内容に該当する教材や問題を自動的に読み出せるようになることを想定する。

主体情報については昨年12月に、文科省が各学校に番号を割り振った「学校コード」を公開。これまでバラバラだった学校コードを統一することで、国や自治体の統計的な調査、民間事業者が実施した模擬試験の成績など、学校にひも付くさまざまなデータを、相互に関連づけられるようになる。今年4月には、これまで学校現場において普遍的に活用されてきたデータなどについて「教育データ標準」(第2版)を公表する予定で、データ標準化の取り組みは徐々に本格化している。

統一的な形式のデータ整備には課題も山積

ただ、教育データの活用の中心になる活動情報についての議論はまだこれからだ。例えば、欠席情報を統一的な形式でデジタルデータ化すれば、新型コロナウイルス感染対策のための教育委員会や保健所との情報共有も円滑になり、事務作業軽減にもつながると期待できる。しかし、学校の教員が抱える情報の中には、児童生徒の家庭の内情のようなプライバシーに関わるものも多い。児童生徒の兄弟姉妹の担任教員らとの情報共有は必要だが、情報共有を円滑化するため、どこまで情報をデジタル化すべきかについて、単純な線引きは難しい。

有識者会議は、国として、どんな内容のデータを収集すべきか、統一したデータの形をどのように決めるのかといった議論を行っている段階で、詳細はまだ定まっていない。データ形式を決めるにも、すでに複数の形式がある場合もあり、関係者間の調整は簡単ではないという。

また、データの扱いも誰が管理し、どこに保存するのか。ビッグデータ化する際に個別データを匿名化する処理を、誰が、どのように行うのかなど、決めるべきことは多い。データの保存場所は、セキュリティーや柔軟な容量拡張性の点からクラウドが妥当だが、公立小中学校を設置する区市町村の中には、古い時代の個人情報保護条例がそのままになっていて、クラウド利用が禁止されているケースもある。

一方で、世界のICT化の波に取り残されないためには、データ標準化に長い時間をかける余裕もない。有識者会議座長の東北大学大学院情報科学研究科 教授 堀田龍也氏は「有識者会議では、関係者の意見を聞いて今秋ごろまでに方向感を打ち出したい。9月にはデジタル庁も設置され、データ形式の標準化の調整は進めやすくなると期待している。あとは、やれることから始めるということになるだろう」と話している。

(写真:iStock)

制作:東洋経済education × ICT編集チーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら