モノづくり大国ニッポン。そんな世界的評価は、防衛装備品にも当てはまるのだろうか。

第2次安倍晋三政権が2014年に「武器輸出三原則」の見直しを行い、これまで米国のみと行ってきた共同開発が他国とも可能となり、既存の国産装備品の海外移転にも道が開かれた。「日本の技術は、世界でも通用する」といった見方も一部では根強い。だが、足元を見るかぎり、日本の防衛技術力に疑問符がつくような事態が頻出している。

その最たるものが、2016年に運用開始を予定しているC-2輸送機だ。そしてもう一つ、海上自衛隊が13年3月から運用しているP-1哨戒機もそうだ。この両機は防衛省(当時は防衛庁)技術開発本部が開発し、製造に当たっては主契約企業として川崎重工業が選定された。

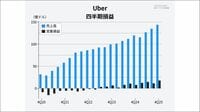

このプロジェクトはそもそも、2種類の航空機を並行して開発すれば相互に技術や資材を応用できるためトータルでコスト削減可能とのもくろみの下、進められてきた。だが、最大のメリットとされてきたコスト削減は実現せず、むしろ開発費は膨れてしまった。1機当たりの見積金額は当初予想の約130億円から約166億円になっている(図表1)。同じ事態はP-1でも起きている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら