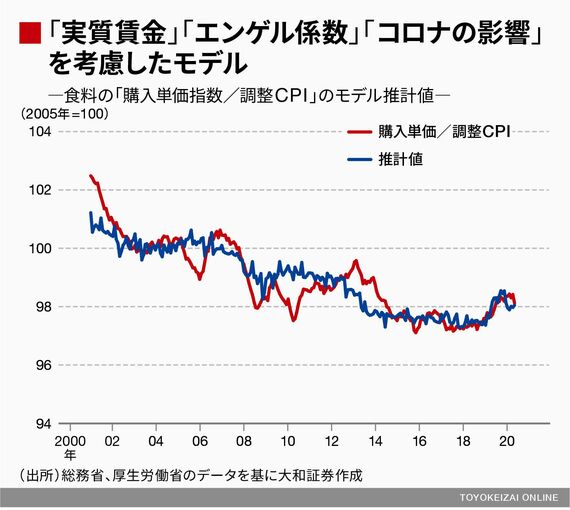

家計の「低価格志向」(「購入単価指数/調整CPI」)の3つの決定要因を説明変数として、食料の「購入単価指数/調整CPI」を説明するモデルを作成するとこれらの3要因は比較的高い説明力を有することがわかった。

= 0.2×(実質賃金) -0.2×(エンゲル係数) +0.7×(新型コロナの影響) +定数項

(24.7) (-2.6) (5.5) (24.7)

※カッコ内の数字はt値。自由度修正済み決定係数は0.76

実質賃金やエンゲル係数が高い説明力を有することはイメージどおりといえそうだが、コロナ禍以降のエンゲル係数の上昇分を変数とした「新型コロナの影響」が「購入単価指数/調整CPI」を押し上げている効果もかなり大きいことがわかった。コロナ禍が家計の「低価格志向」を抑止しているのである。

経済再開が進むと「低価格志向」はもっと強まる

例えば、今後も「経済再開」が進みエンゲル係数がコロナ前の水準に戻っていくと仮定すると、「購入単価指数/調整CPI」は過去最低水準まで低下する見込みである。もっとも、このような結論は、11月の「景気ウォッチャー調査」にあった下記のコメントを考えれば明らかでもある。

「常連客がかなり減っていることと、原材料の値上げ等で各商材が値上がりするなか、客は1円でも安いスーパーを買い回っている様子がここ 1~2 カ月顕著にみられる」(南関東、スーパー〈店長〉)

すなわち、経済再開が進めば進むほど、家計は「低価格志向」を強め、食品価格の値上げを受け入れなくなっていくことが予想される。サービス消費が増えるなどの効果はあるものの、日本経済全体にとっては「痛し痒し」の状況となりそうだ。コロナ禍からの回復は一筋縄ではいかないだろう。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら