留守番電話も、導入した学校の教職員には好評だし、ほとんどの場合、子どもたちや保護者が心配するような事態にはなっていない。だが、業務量の大幅な軽減になるわけではない。同様に、校長などからよく聞くのは、

・早く帰るように声がけをしています。

・ノー残業デーを週1日設けています(ちなみに、定時は17時ごろなのにノー残業デーでは18時以降は残らないなどとしている学校もあるのはどうかと思うが)。

・部活動の休養日を設けています。

・サポートスタッフ(補助的なスタッフ)に印刷をお願いしています。

といった取り組みで、これらも大事ではあるのだが、こうした施策のみで過労死などのリスクが高くなる長時間労働の解消にはなりづらい。

しかも、コロナ対策や1人1台端末の整備・活用に関連すること、新学習指導要領への対応などで、教職員の負荷が高まっている側面もある。「コロナで働き方改革が吹き飛んでしまった」。そう述べる教職員も少なくない。

では、どのようなことが必要なのか。メスを入れる必要があるところは多岐にわたるが、ここではとても大切な課題について解説したい。

※https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1407520_00009.htm

学校の管理外のことまで、教師が担っている現実

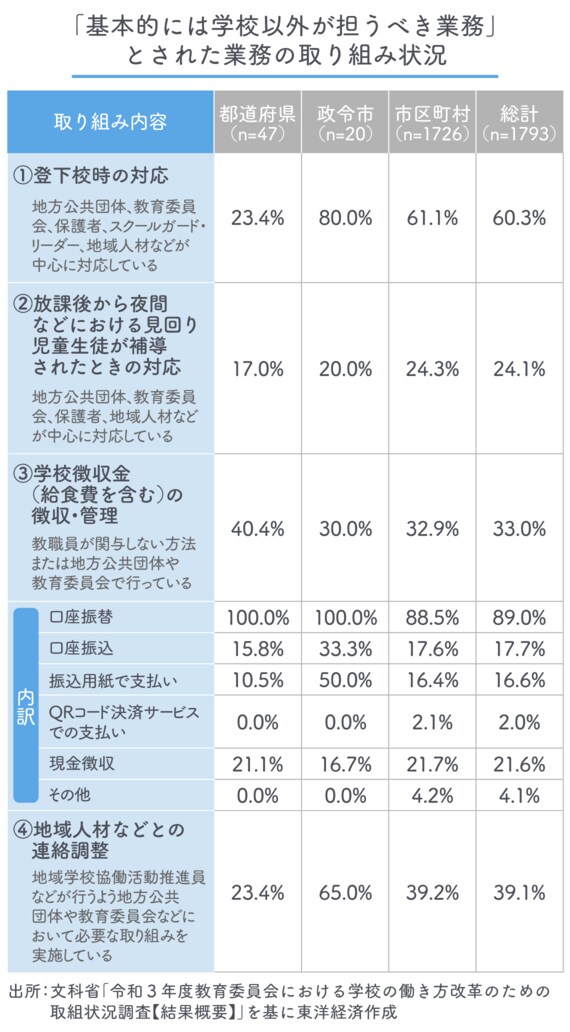

次の表は、冒頭で紹介した文科省調査からの抜粋だが、国(中央教育審議会)の検討で「基本的には学校以外が担うべき業務」、つまり、なるべく学校ではやらないようにしたいと仕分けされた業務についてだ。

登下校時の対応を学校以外の主体(保護者、地域など)にしている市区町村は61.1%、放課後から夜間における見回りや補導対応を学校以外にしている市区町村は24.3%だ。登下校時の対応というのは、例えば、児童の交通安全のため、早朝の横断歩道で見守る活動などを指す。

登校時の対応や夜間の指導は、学校の管理外での出来事だから、本来は学校に責任は及ばないはずだ。しかも、多くの場合、教職員の勤務時間外のことである。にもかかわらず、学校の先生に対応をお願いしてきた地域も多くあったし、学校側も児童の安全確保や生徒指導の一環として受け入れてきた経緯がある。

また、この調査にはないものの、例えば「放課後、児童生徒がコンビニ近くで集まっていて、うるさい」といった地域からの苦情は、保護者にではなく、学校に寄せられることが多い。ある県では一斉休校中に教師がゲームセンターなどに見回りをしていた。

家庭で買い与えたネットゲームなどで友達とトラブルになったときも、学校の先生が仲裁するケースもある。これらは学校管理外のことなのに。

教育の世界に限った話ではないが、責任の所在をあいまいに、ファジーにしたまま物事を進めたり、関係性がこじれることをおそれて、役割分担の見直しを進めにくかったりするときは多々ある。これはこれで縦割りに陥らず、誰かが世話をするという意味ではよい側面もあるが、そうこうするうちに、上記のようなことにまで、学校、教師の役割と関与がどんどん広がっていった。

いわば過剰サービスとなっているわけだが、「学校がやって当たり前」と保護者も、地域も、また教師自身も感じてきたものを方向転換するのは、そうたやすいものではない。いくら文科省が「これは学校から外部に出していい」と言っても、ただちに、「はい、そうですね」と簡単に進む世界ではない。

似た問題は、(やはりこれも文科省調査で実態把握はなされていないが)部活動を精選、減らしていくことだ。日本の部活動はほぼ教師の無償労働で支えられているが、いったん広がったサービスの一部を縮小する、畳むというのは、生徒、保護者、卒業生、地域住民、場合によっては地方議員などの強い反対に遭い、なかなか進められない学校は多い。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら