今年、熊本県教職員組合が実施したアンケート調査(2170人が回答)によると、勤務時間(在校等時間)を小学校教員の約39%、中学校教員の約47%が「正確に記録していない」と回答しています(質問は「時間記録後に残業したり、休日に学校で仕事をするときに記録をしなかったり、部活時間を記録しなかったりすることはありますか?」)。理由を聞くと、

・正直につけたとしても、とくに今まで抜本的な改善策があったわけではない

・面倒くさい

・みんなしていないから

・休日出勤しても、校長より記録をしないように指導されています

・休日は誰も打刻しません。校長も知っていますが、暗黙の了解という感じです

といった回答もありました(文意を変えない範囲で一部編集)。また、同アンケートによると、約65%の教員が自宅などに持ち帰り仕事をしていると回答。この部分も残業の「見えない化」となっています。

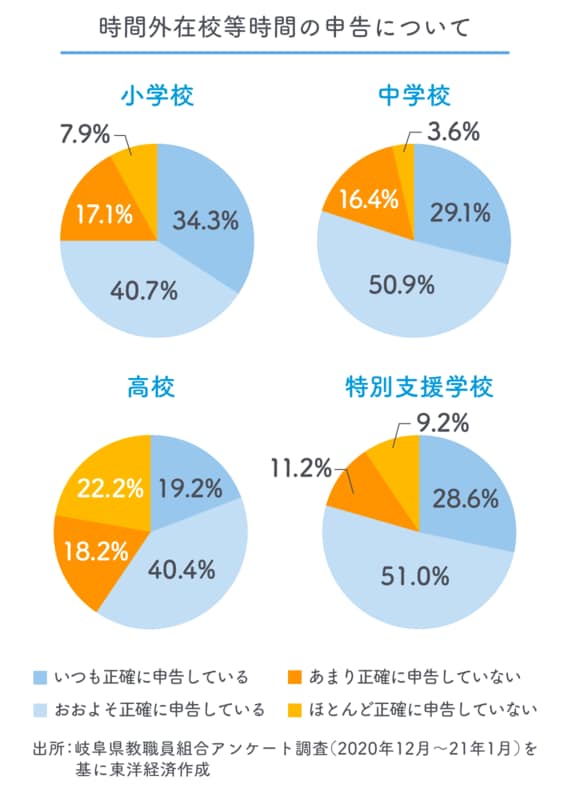

こうした傾向は程度の差はあれ、あちこちで起きています。例えば、岐阜県教職員組合が2020年12月~21年1月に実施したアンケート調査(396人が回答)でも、小学校教員の25.0%、中学校教員の20.0%、高校教員の40.4%、特別支援学校教員の20.4%が時間外在校等時間を「あまり正確に申告していない」「ほとんど正確に申告していない」と回答しています。

公立学校だけでなく、私立学校や国立付属学校でも似た問題が起きているところもあります。

悪いことだらけの虚偽申告、過少申告

こうした残業の「見えない化」は、学校特有の問題ではありません。企業などでは、パソコンの起動時間と出退勤データが大きく乖離している場合は、調査をするところもあります。しかし働き方改革を進める中で、業務量自体を減らさなかった企業や役所では、この「見えない化」が以前より深刻になっていることは珍しくありません。

だからといって、学校でも「勤務記録なんて適当でいいんだ」ということにはならないですし、労働基準法や労働安全衛生法に照らしても大きな問題です。1カ月の時間外労働が45時間や80時間を超えると、「教育委員会や校長から指導が入る(怒られる)」「医師と面談しろと言われても、忙しい日々で面倒だ」という気持ちはよくわかりますが、学校ではとても深刻な問題をはらんでいます。ここでは3点に整理します。

第1に、勤務実態が見えなくなるため、教育委員会や校長の問題解決に向けた動きが鈍くなったり、施策を打たなくなったりするリスクが高まります。

今やどこの教育委員会でも、程度の差はあれ、あるいはまだまだ十分ではない点もあるとはいえ、学校の働き方改革には取り組む姿勢を見せています。ほとんどの都道府県等では推進計画が作られています。が、モニタリングしている勤務時間が過少で、一見したところ、学校が改善していると観察される場合、教育委員会や校長の多くは「少し前までは働き方改革とやかましく言われていたけれど、もうだいぶ進んだな」「自分たちの施策はそれなりに功を奏しているな」と安心してしまいます。

その結果、働き方改革は骨抜きになるか、トーンダウンしてしまうでしょう。補助的なスタッフや部活動指導員など予算措置をしていたものも廃止・削減されるかもしれません。

私は、教職員向け研修などで、タイムカード・ICカードなどは「ダイエットしたい人にとっての体重計みたいなもの」とよく申し上げています。体重計に乗るだけではダイエットになりません。運動や食事に気をつけたりすることが必要なのと同様に、勤務記録をつけるようになったからといって、直ちに負担軽減が進むわけではありません。ですが、虚偽申告、過少申告というのは、体重計がおかしいということですから、話になりません。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら