「お金の教育、なぜ必要?」日芸出身の税理士が語る 金融教育本格化で「お金についてどう教えるか」

親も教えられない「お金の教育」の難しさ

大河内さんは、この本をクラウドファンディングを利用して、全国の学校や図書館に1800冊以上を現在までに配布している。ぜひ子どもたちに読んでほしいということだが、20歳前後になってからお金について学ぶ人もい多い中、なぜ子どもの段階からお金の教育が必要だと考えたのだろうか。

「毎日使う日本語や数字は、国語や算数の授業で学ぶのに、なぜ毎日使うお金のことは学校で学ばないのでしょうか。お金は子どもたちにとって、稼ぐというよりは使うもの。しかし、どう使えばいいのか、ということを学ぶ機会がありませんよね。お金の使い方にも教育が必要です。実は世間でよく見られる“お金による事故”のほとんどは教育で防げる、とさえいえますが、お金の使い方をきちんと習っていないから正しく使えないのです。お金を稼ぐ方法も、同様です。しかし、親もお金の教育を受けてきていないので、家庭で教えることも難しい。もしお金に強い日本人がもっと多かったら、今回のコロナ禍による経済的ダメージは今より少なかったのでは、とすら考えています」

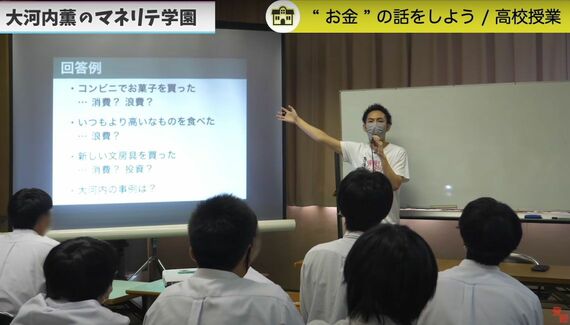

2022年度から新学習指導要領により新たに学校教育の現場でもお金の教育が始まる。だが、この新しい授業に戸惑っている現場の先生も少なくないそうだ。大河内さんは、そうした現場の先生たちに対しても、授業のやり方や内容に関してYouTubeやオンラインサロンなどで、わかりやすく理解できるよう情報を発信し、学校教育のサポートを行っているそうだ。

では、こうした教育の現場、あるいは家庭で、子どもたちが主体的にお金について学べるようにするには、どのような工夫をすればいいのだろうか。

「子どもたちに授業で『お金のこと好き?』と聞くと、ほぼ必ず『好き』という答えが返ってきます。中学生くらいからは少し斜に構えるようになりますが、例えば子どもがおもちゃを買いたくて、お金に関心を持つ。それは自然なことです。もしそうやってお金に興味を持ち、新しいおもちゃを買ってと、親がねだられたときはどうすればよいのでしょうか。ただ、おもちゃを買い与えるのではなく、例えば持っている古いおもちゃをフリマアプリや、フリマサイトで売ってお金をつくり、新しいおもちゃを買うという経験をさせてみてはどうでしょうか。これはお金をつくるというお金の教育になります。あるいは、家庭内起業はどうでしょうか。例えば、家庭内で自分のコーヒー屋さんを開いてみる。お客さんは親です。まず、親はいくらかのお金を子どもに貸してあげましょう。そのお金を元手にして、子どもに豆やカップなど材料の調達から、そのコーヒーをいくらの値段で提供すれば利益が出るのか。すべて委ねてしまうのです。そうすると、子どもは原材料費から、いくらで販売すればどれくらいの利益が出て商売が成り立つのか、というお金の流れを体感することができる。最初にお金を借りているので、金利についても教えることができます。お金の教育は学校の現場だけでなく、親も一緒になって教えていくことが何より重要だと考えています」

お金に対して、きちんと向き合える子は強い

これからお金の教育を学校の現場に浸透させていくにはどうすればいいのだろうか。

「国語や算数、英語について、子どもたちに得意か苦手かを聞けば、必ずどちらかの答えが返ってきます。なぜなら、それらは学校で学んだ科目だからであり、知っているからです。ところが、お金に関して得意かどうかを聞くと、『よくわからない』となってしまう。そもそも学んできていないから、答えようがないのですね。もし義務教育にお金を学べる科目があれば、“お金とは学ぶもの”という意識になり、必然的に向き合い方も変化し、世界は変わっていくはずです。現実的にお金の教育は受験科目ではないので、それほど重要とは見なされないかもしれません。しかし、受験してやりたい夢に近づくことと同様に、夢をかなえるためにはお金と上手に付き合うこともまた必要です。お金に強い子は、夢をかなえることにも強くなれるといえるかもしれません。義務教育の科目としてお金の教育が採用されること自体が、非常に意義があることだと思っています」