中学・高校から「金融経済教育」拡充で何が変わる? 本格実施を前に「体験型学習教材」導入のススメ

「金融先進国の米国でも金融経済教育の取り組みは州ごとにバラバラです。しかし、日本では学習指導要領に基づいた金融経済の授業が行われることで、将来的には国民のほとんどが基礎的な金融リテラシーを身に付けることができるようになるでしょう。子どもの頃から金融リテラシーを身に付ける機会があることは、日本にとって非常に大きなプラスであると考えています」

ここで、日本証券業協会が学校向けに提供している、代表的な金融経済教材をいくつか紹介しよう。ちなみにいずれも同協会からの無償提供の教材であり、入手もしやすい。

無償提供で使える、豊富な「金融経済教育」教材

(資料:日本証券業協会提供)

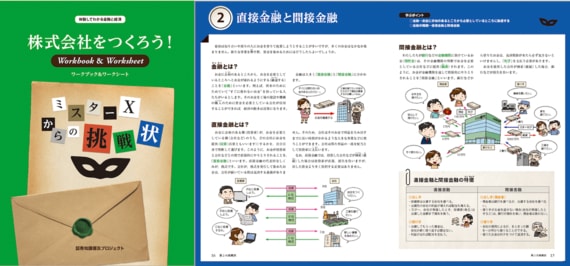

まず「株式会社をつくろう! ~ミスターXからの挑戦状~」は、主に中高生を対象としている。会社の仕組みに焦点を当てたもので、体験学習を通じて、会社の社会的な役割と責任、株式会社の仕組み、起業や金融の働きについて学べる体験型教材となっている。構成は、直接金融の仕組みや間接金融との違いを理解しやすいよう、3つのパートで構成されている。時間は1~4時間を要するため、分割学習も可能だ。導入実績は2020年度で全国約400校、約4万名の生徒たちに利用されている。

(資料:日本証券業協会提供)

次は「体験して学ぼう! 金融・経済・起業 金融クエスト」。こちらは新学習指導要領に対応した教材で、主に中高生向けの内容だが、高校の新科目「公共」や「家庭科」の授業でも利用できるようになっている。グループワークなどの体験学習を通じて、起業や投資の意義、間接金融と直接金融、株式会社の仕組みや、社会の変化と会社への影響、資産形成などについての関心と理解を深めることを目的としている。新たな金融経済の知識についても幅広く網羅されており、「株式会社をつくろう!」と同じ体験型教材だ。5種類のテーマについて、各テーマごとに50分の授業で完結できるように設計され、使いやすいことが特徴となっている。

「こちらはタブレットを使ったICTの授業にも対応しており、新たな資産形成に関する項目も充実しています。家庭科の先生からも引き合いが増えており、多くの学校からお申し込みをいただいています」

(資料:日本証券業協会提供)

また「潜入! みんなの経済ワールド」は中高生向けに金融・証券に関する7つのキーワードを、付属DVDに収録されたNHKの番組クリップを見ながら、基礎編、応用編の計14本をそれぞれ20分の短時間で学ぶことができ、授業の副教材として使えるものとなっている。こちらは2020年度で全国195校、約1万6000名の生徒に利用されている。

(資料:日本証券業協会提供)

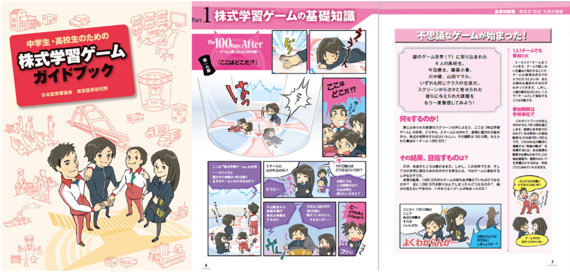

最後に取り上げる「株式学習ゲーム」は1996年の登場以来、利用者が累計100万人を超える中高生向けのロングセラー教材だ。米国の教育現場で実績のあるStock Market Gameをモデルにしたもので、仮想所持金(1000万円)を元手に、実際の株価に基づいて模擬売買を行うシミュレーション教材となっている。本教材では、株式の模擬売買を通じて、株価変動の背景となっている現実の経済、社会の動きに生徒たちの目を向けさせることを目的としている。実施期間は4月~2月末まで。参加期間が短いと株価と社会の動きの関係がわかりにくいため、過去の参加校の平均実施期間は13週となっている。2020年度は全国で約980校、5万名を超える生徒が利用している。