(写真:田中氏提供)

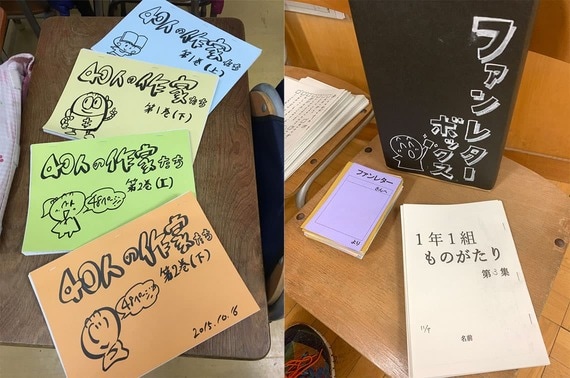

また、面白い作品を書いた友達に「ファンレター」を書いて送るという活動も行います。保護者の方にもお願いしているのですが、皆さんたくさん書いてくれますね。子どもは先生や友達からフィードバックをもらうことはあっても、友達の親から手紙をもらう経験はないので、すごく刺激になるようです。全国に「作家の時間」に取り組んでいる先生がいるので、ほかの学校や学年のクラスと出版物を交換してファンレターを送り合ったりするのもおすすめです。

――モチベーションが上がる仕組みはよくわかりましたが、文章の基本は教えないのでしょうか。

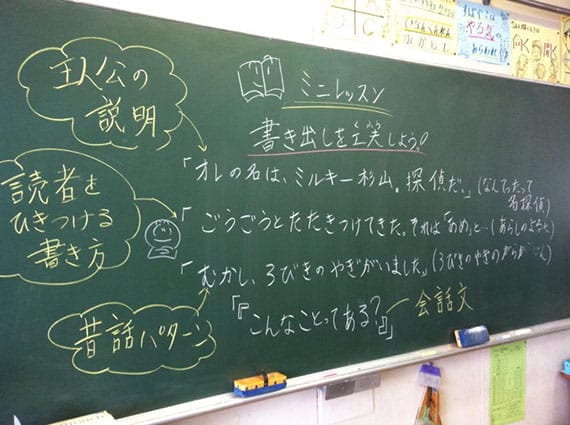

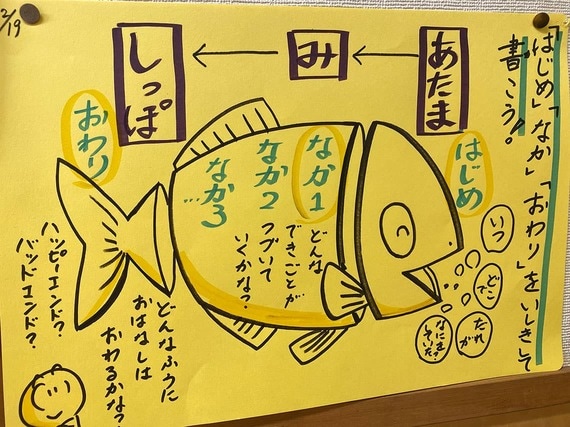

学習指導要領が目指す力ももちろん大切ですので、授業の冒頭などに「ミニレッスン」という「プロの作家が使っている技」を学ぶ時間を設定しています。具体的には執筆ジャンルの種類や校正・校閲、読み手を意識して書くコツや文章構成、書き出しの工夫などについて扱います。

(写真:田中氏提供)

(写真:田中氏提供)

ミニレッスンで学んだら、実際に書いてみます。例えば俳句や短歌などでは「多作」をよくやりますが、とにかく何本も書いていると、教員が技法を教えなくても、偶然に倒置法や掛詞(かけことば)などを使った作品が出てきます。それをピックアップしてみんなに「歌人の技を使ってすごいね」なんて紹介していくと、子どもたちはどんどんやる気になっていきます。

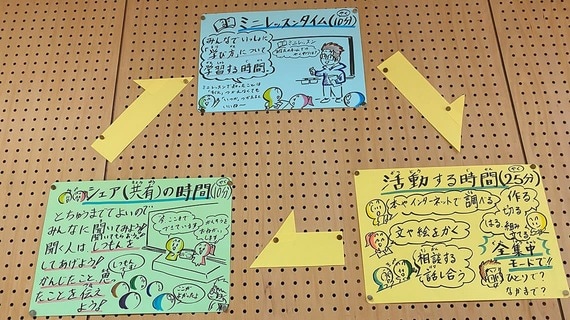

こんなふうに1時間の授業で「ミニレッスン(10分)」「ひたすら書く時間(25分)」「互いの作品を紹介し合う共有の時間(10分)」というサイクルを回し、一方で先ほどお話しした「ネタ集めから出版」までの大きな学習サイクルを回して進めていくのが「作家の時間」のポイントです。これにより、子どもたちは表現技術を試して上達していったり、自身の間違いに気づいたりして、成長していくのです。

ほかの先生も驚く「子どもたちの成長ぶり」

また、僕は、日常的に書くことを積み重ねられるよう毎週数時間「作家の時間」を行っています。国語の教科書どおりに授業をすると、「書くこと」は1学期に6時間などまとまった形でやることになりますが、それだと次の「書くこと」を学ぶ授業までに書き方を忘れてしまうことも多いからです。例えば3・4年生では、学習指導要領に「書くこと」の指導は年間で85時間程度と目安が提示されていますが、週に2~3時間「作家の時間」をやるとちょうどこの目安に達します。