(写真:田中氏提供)

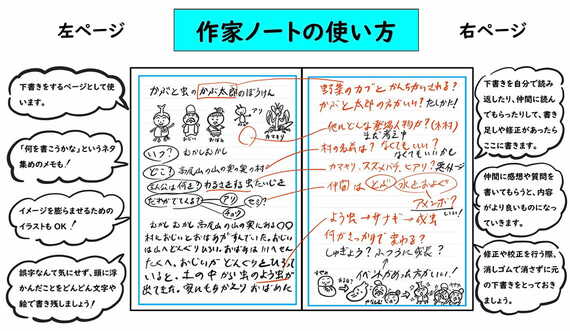

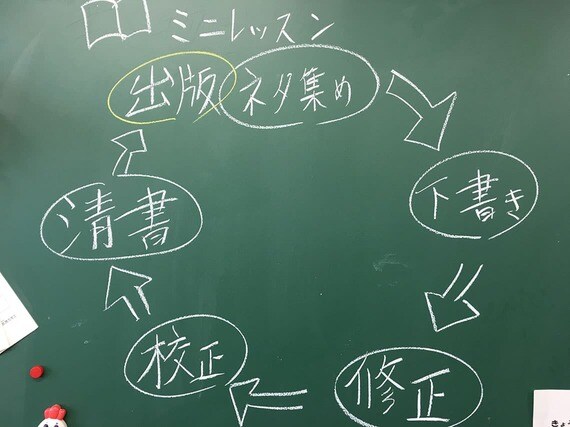

最初は書きたいテーマについて「ネタ集め」。物語なら「いつ・どこで・登場人物・出来事・終わり方」などのネタをまとめ、それを基に「下書き」をします。多くの場合は「作家ノート」を作ります。ノートは何でもいいのですが、左ページに下書きをして、右ページは自分で気づいたことのほか、教員や友達のアドバイスを書き込んでいくという使い方をします。僕は中学年以降でこのノートを取り入れています。

下書きをしたら「修正」です。内容の順番を変えるなど構成に手を加えたり、カギ括弧を外して地の文にするなど表現を変えたりしてみる。教員はその推敲を読ませてもらい、感想を言ったり質問したりしますが、間違っている箇所の指摘はあえてしません。修正後の「校正」も教員は口出しをせず、子どもたち自身が行います。

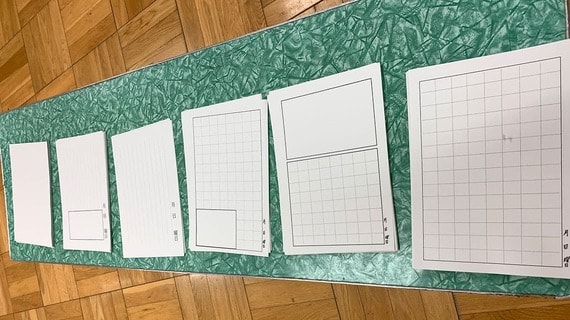

そして、「清書」。一般的な作文は400字詰め原稿用紙を使いますが、いくつかフォーマットを提示するのもこの実践の面白いところで、僕は10種類ほどフォーマットを用意しています。子どもたちは、自分の作品に合ったフォーマットを選んで清書します。

(写真:田中氏提供)

清書ができたらいよいよ「出版」です。こちらが締切日を設定し、出版したい子はその日までに「出版ボックス」に清書を提出。「1学期に2~3冊くらいを目安に提出しようね」と伝えていますが、出版するかしないかは本人が決めます。

印刷前に僕は目を通し、誰かを傷つけるような内容や表現があった場合は修正を促し、友達の名前などが記載されている場合も「許可は取ったの?」などと確認をしますが、この段階でも誤字脱字は指摘しません。

ちなみに出版の日はいつも内緒にしているのですが、教室に入ってきたときに印刷物が並んでいるのを見ると、子どもたちは「今日出版だ!」といつも大喜び。印刷された作品を子どもたちが1部ずつ取って整え、僕がステープラーで製本してあげて完成です。

誤字脱字を指摘しない訳とは?

出版後の授業では、みんなで読み、まずは自分が書いたものを振り返ります。ここで自分の誤字脱字に気づく場合が多いのですが、その気づきが重要です。

学校の作文教育は、文字や「てにをは」の間違いなどに教員が赤ペンを入れる「修正・校正」を受けて子どもが書き直す流れが普通ではないでしょうか。僕も以前は当たり前だと思っていましたが、この指導によって「自分の文章じゃない感じになっていく」「何度も直しをさせられるのが嫌だ」といった気持ちになり、「作文アレルギー」になってしまう場合も少なくありません。一方、そういった教員による修正がなく、自身の気づきを引き出せるのも「作家の時間」の大きな特長といえます。