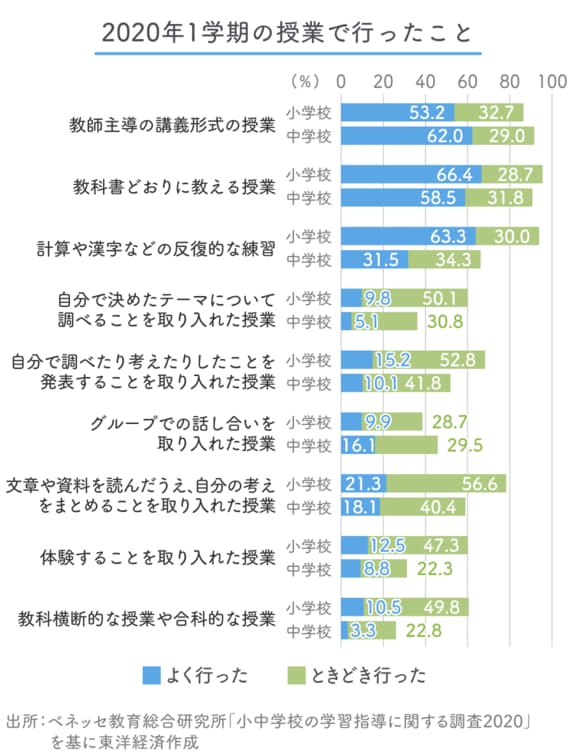

ベネッセの昨年度の調査(休校明け~1学期)によると、「教師主導の講義形式の授業」「教科書どおりに教える授業」を「よく行った」という小学校、中学校はそれぞれ5~6割でした。また、「ときどき行った」という学校も合わせるとそれぞれ9割近くに達します。小学校では「計算や漢字などの反復的な練習」も多いようです。

「自分で決めたテーマについて調べることを取り入れた授業」を「よく行った」小中学校は1割に満たず、「グループでの話し合いを取り入れた授業」「体験することを取り入れた授業」を「よく行った」小中学校も2割未満です。

以上は昨年度の調査なので、直近はどうなっているのかはわかりませんが、ICTを活用するかどうかのみならず、日常的な学び、授業についての考え方と実践に、学校間あるいは教師間の差が大きいことが推測されます。

教育・学びの3つのパラダイム

新しい学習指導要領になっても、その理念を具体化する実践がどれほどの学校で広がっているだろうか。そこは楽観視できないように思います。

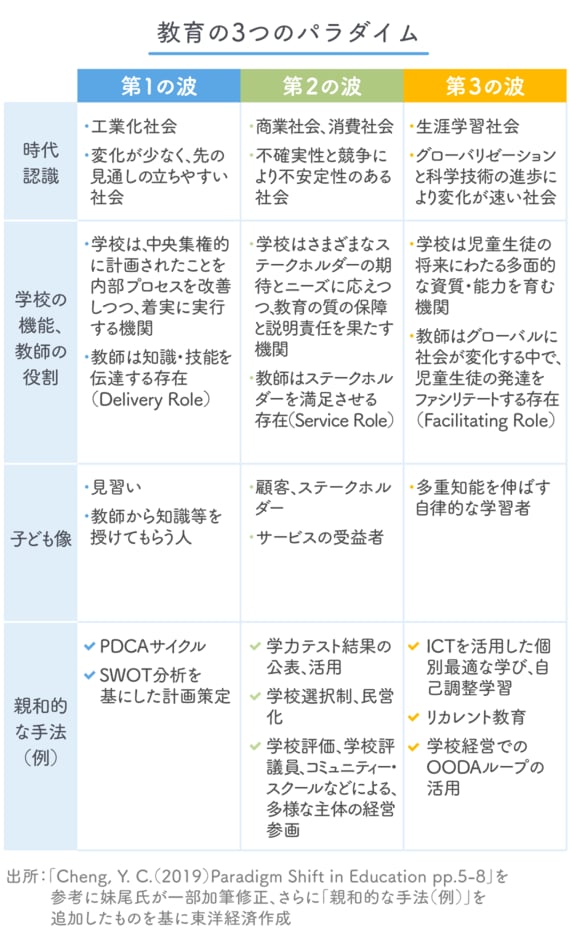

実は、日本と似たような教育改革は、世界中の少なくとも多くの先進国で進行中です。もちろん、さまざまな違いはありますが、大きな流れ、動向としては共通点も見られます。香港の教育学者Yin Cheng氏は3つのパラダイム(ものの見方)に分けて考えることを提唱しています。

第1の波のパラダイムでは、国が決めたことを各学校は着実に実施すること、その中で改善を図ることなどが重要視されてきました。この時代は比較的先の見通しが立ちやすい社会でしたから、計画どおりに進めることで大きな問題はそう生じなかったのでしょう。

しかし、第1の波が進むにつれ、学校は十分に保護者や社会の期待に応えられていないのではないかという不満が生まれてきます。また、財政的な制約もあり、教育費を抑制しようとする圧力も高まり、効率性などがいっそう求められるようになっていきます。そこが第2の波です。児童生徒、保護者、納税者らのステークホルダーのニーズに学校はいかに対応するかが問われました。

第2の波は、新自由主義的な考え方とも親和的で、競争原理を働かせることで公教育を変革しようとしました。具体的には、学力テストを含むさまざまな評価やモニタリングに基づく説明責任の履行、学校選択制などの導入の動きなどです。米国などでは公立学校の民営化も進みました。

第2の波、教育改革には効果もありましたが、学校や政策担当者が短期志向になりやすく、またマーケット志向が強すぎたため、教育の中核的な価値が損なわれるケースもありました。例えば、学力テストの得点を過度に意識するあまり、その対策だけの授業や不正が起きたことなどです。

そして、Cheng氏によれば今世紀に入ったころから強まったのは、第3の波です。そこでは、生涯にわたって学び続ける力を育むため、多面的な資質・能力を高めることが強く意識されています。

ICTの利活用も、この3つのパラダイムのどこに立脚するかで変わってきます。第1の波では、ICTは教師が生徒に知識を伝えることを効率的、効果的に行うためのツールという性格が強くなります。第2の波では、ステークホルダーに説明責任を果たすためのツールという位置づけにウェートが置かれます。

対照的に、第3の波ではICTはイノベーティブな技術であり、教室の中や同じ先生と児童生徒だけで学ぶという従来の境界線を超えた学びを実現するものです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら