「デジタルとリアルの役割」論争が不毛な理由 「教育のICT化」で地方が国に期待すること

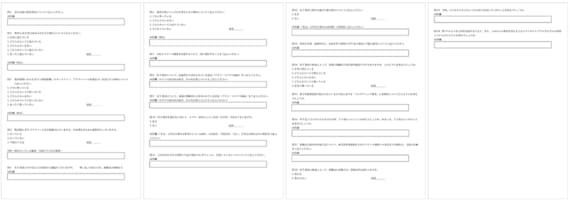

<調査概要>

・調査テーマ 教育のICT化の取り組み状況に関するアンケート

・調査対象 47都道府県の知事

・調査実施期間 2020年10月7日~12月4日

・調査方法 郵送・メール・電話でアンケートを実施

・回答数 37人(未回答:山形、福島、東京、新潟、奈良、鳥取、島根、愛媛、鹿児島、沖縄)

関西は、三日月大造氏(滋賀県)、西脇隆俊氏(京都府)、吉村洋文氏(大阪府)、井戸敏三氏(兵庫県)、仁坂吉伸氏(和歌山県)の5人から回答を得られた。その一部を紹介する。

>>無料ユーザー登録をすれば、アンケートサマリーPDFを無料ダウンロードできるほか、詳細な回答結果をまとめたスライド動画を視聴することができる。

教職員のモチベーションを維持できるのか?

教育のICT化が進展する中で、教育現場はこれまでにない大転換機を迎えている。とりわけ教職員への影響は大きく、「活用への不安」(京都)や「機器の設定や教材の準備に時間がかかる」(大阪)、「小学校低学年の子どもでは実践例も少なく、取り組むのが大変だった」(和歌山)といった声が寄せられているという。

教育のICT化について、2人が「非常に進んでいる」(兵庫、和歌山)、3人が「どちらかというと進んでいる」(滋賀、京都、大阪)と答えており、おおむね順調と言えるだろう。一方で、全員が教員間のリテラシーの差を埋めるための施策を「行っている」と答えている。つまり、環境面でのICT化に教職員のリテラシーが追いついていないということだ。

一般企業においては通常、特別なスキルを持った人や結果を残した人は、それに見合った評価をされ、給与が決められる。だが、ICT教育の推進によって教職員の評価方法・評価基準が「変わる」と答えたのは1人(和歌山)だけで、残りの4人(滋賀、京都、大阪、兵庫)は「変わらない」と答えており、教職員がモチベーションを維持できるのかが危惧される。