「教育×テクノロジー」のイノベーションがカギ

――好奇心を削がずに多くの子どもたちにプログラミングを楽しんで学んでもらうにはどのような教育がいいのでしょうか。

身近なところや生活の中でプログラミングの活用例を子どもたちに見せていくことで、子どもたち自身がリアリティを持って接することができると思うんです。でも、それをプログラミングの専門家ではない先生がすべて担うことは難しい。例えば算数などのほかの科目でも、その科目をよく知らなければ面白おかしく教えることができないように、プログラミングも詳しく理解していなければ真の面白さを伝えることは難しいと思います。

だからこそテクノロジーを使って、子どもが自ら学べるように工夫することが大事だと考えています。理想は、テクノロジーをもっと教育の現場に投入してイノベーションを起こすことです。例えば、生物を学ぼうと思ったときに本を読んで勉強するだけでなく、タブレットがあれば3次元的にいろいろな角度から臓器内部の構造まで学ぶことができますよね。それが教材の魅力になり、子どもたちの学ぶ意欲にもつながります。子どもたちがゲームだったら没頭できるのであれば、ゲーム感覚で学べる教材を教育現場に導入することで、自然と学ぶことを増やせるかもしれない。さらに、実力に応じて課題を出す「アダプティブラーニング」(※)も可能になります。このように、プログラミング教育においても子どもたちが自発的に勉強に没頭できるような教材を導入していく必要があります。

※アダプティブラーニング:学習者一人ひとりに最適な学習内容を提供することで、より効率的、効果的な学習を実現する方法

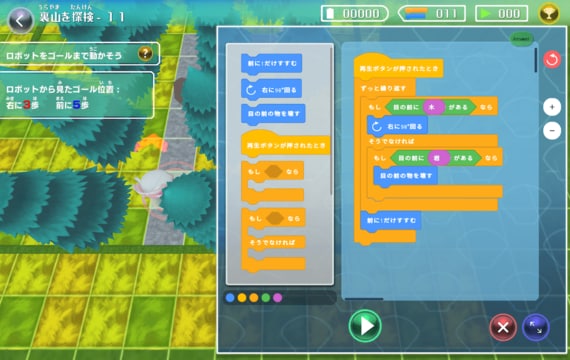

――PFNでもテクノロジーを使って初等教育向けの「Playgram」というプログラミング教材を開発し、教育事業を本格スタートしています。

ビジュアル的にプログラミングの基本を学ぶところから本格的なテキストコーディングまで段階的に学べる教材が必要だと考えて設計しています。それこそ、ゲームにも使われる3Dグラフィックを採用し、パズルを解く感覚でプログラミングを駆使して課題を解決する面白さを体感できます。また、子どもの学習進捗に応じたさまざまなモードがあり、ゲームのようにスコアを競ったり楽しんだりしながら「自学自習」できる工夫を凝らしました。

「好きこそものの上手なれ」と言いますけれど、子どもこそ一度没頭したら大人もついていけないほど自分で学び、成長して才能を開花させていくものです。

私はもともと教えることも好きでした。中高の部活で教えるという体験をしたことで、チームの技術力を底上げし、それまでできなかったことができるようになりました。組織全体が強くなっていくことを感じて、教育の持つ力はすごいと、ずっと「教育」には関心を持ってきました。今こそ、テクノロジーの力を活用して「教える」ことで日本の子どもたちや未来に貢献できると考えています。

――プログラミングの義務教育化の中でICTに強い人材は輩出されてくるでしょうか。

もちろん人それぞれの相性もあるので、すべての人の才能を開花させられるとは言えません。でもそれはほかの科目も同じです。大事なのは、プログラミングが義務教育化することで、層が厚くなり、1人でもプログラミングにハマってくれる人が増えることです。これまで磨かれる機会がなかったプログラミングの才能が、磨かれるかもしれないという可能性を最大化させることなんです。ある程度使いこなせるようになるまでしっかり義務教育の中でプログラミングを学べば、それを面白いと思うか、才能があるかどうかにも気づくことができると思います。そして私をはじめ教育に関心が高い人は「磨けば光る原石があれば、磨かずにはいられない」のではないでしょうか。

――確かに、才能に気づいた生徒には自由に学ぶ機会を与える環境づくりが重要かもしれません。