病休代替「フリーランスティーチャー」の正体 ボトムアップの「働き方改革」で教員を救え!

実際に、依頼は学級崩壊に陥っているような困難学級の立て直しが多い。田中氏はその解決に向け、大切にしていることがある。

「児童と関われるのは数カ月から長くても1年。ずっと一緒にいられないからこそ、私の次にどんな教員が来てもいいように、児童が力を合わせてクラスづくりに取り組むような風土形成を目指します」

具体的には、どのようなことをするのか。

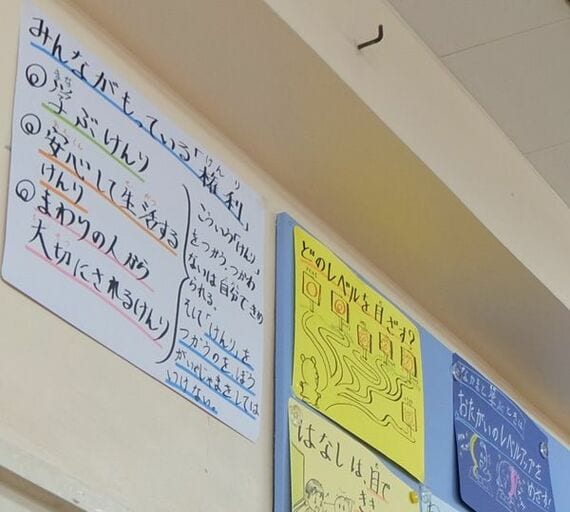

「まずはルールの見直し。主観ですが、困難学級ほど『色ペンは持参不可』『ノートは絶対これ』といったルールにガチガチに縛られている。特別な配慮が必要な児童などは、ルールで縛ろうとしてもはみ出してしまう。そういった子に先生が振り回されていると、一生懸命ルールを守る子がバカらしいと感じるようになり、学級が崩れるケースが多い。でも、『一緒にルールを見直して、クラスをつくり直してみないか?』と問いかけると、児童は素直に耳を傾けてくれます。大切なのは児童が納得できるまで話し合うことです」

これはまさに、新学習指導要領で求められている主体的な学びに通じる。こうした考え方は、田中氏のICT教育の実践にも反映されている。

「ICTで重要なのは『C』の部分、コミュニケーションです。コロナ禍でも、Zoomでホームルームを開き、保護者にメールで学級通信を毎日配付するなど、ICTをコミュニケーションのツールとして活用してきました。

プログラミングの授業も、基本的に子どもたちに任せています。わからない子がいたら、子どもたちに投げかけてみる。すると、『教えてあげる』と手を挙げる子が出てきて学び合いが広がります。『C』を取り入れたICT教育は主体的な学びにつながるので、早く『1人1台端末』が当たり前になるといいですね」

フリーランスで働くメリットとデメリット

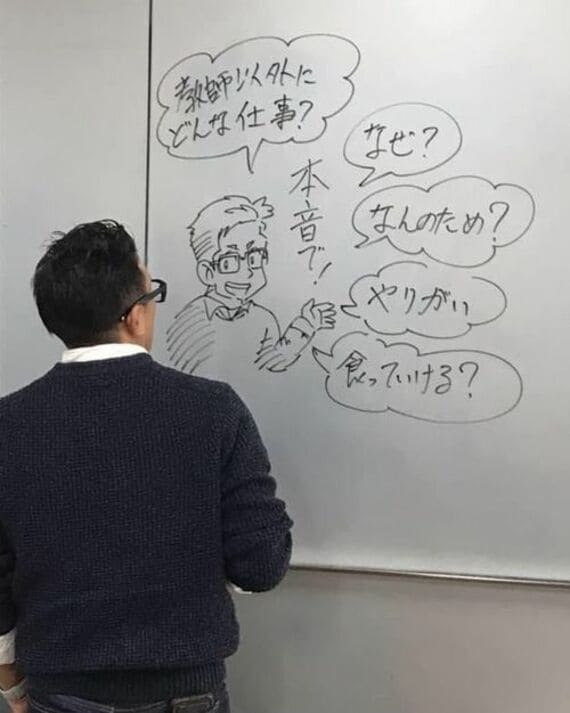

2020年度は私立小学校でのフルタイム講師のほか、不定期で東京都調布市と埼玉県戸田市で校内研究の講師なども務める田中氏。フリーランスティーチャーという働き方の魅力についてこう語る。

「メリットは、自身の教員経験を『求められている現場』で発揮できることや、働き方を自分で選べること。私は仕事を入れない期間をつくって、農作業や海外のボランティア活動などに取り組んでいます。また、SNSなどでの情報発信を規制されない点もいいですね」

一方で、デメリットもある。

「学級経営はできますが、学校運営に関わりづらい。また、安定や保障はない。私はある程度教員経験があることで、公立校であれば時給約2500円で働けるため基本給は確保できますが、主任手当などの各種手当はありません。