日本橋茅場町に「約17㎡の田んぼ」、都会の小学校ならではの特色を生かして企業と連携"都市型環境教育"の中身

八谷氏から鎌の使い方をレクチャーされた子どもたちは2つのグループに分かれ、いよいよ稲刈り開始。「鎌でうまく刈れるか少し不安だったけど、きれいに刈れた!」「稲を刈るのに、そんなに力はいらないんだね」

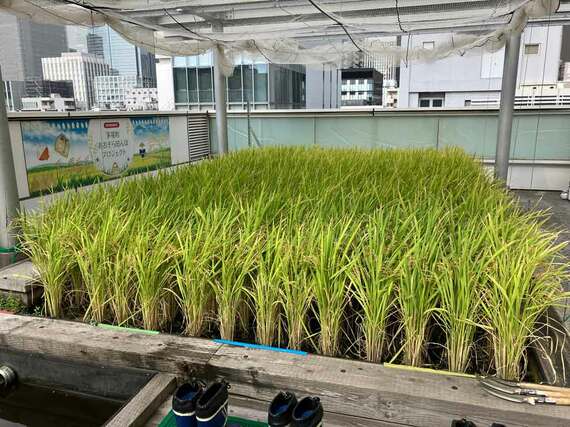

初めての作業に最初は戸惑いつつも、子どもたちはすぐに慣れ、鎌を器用に扱い次々と稲を刈り取っていく。高層ビルがそびえ立つ景色を背に、足元で真剣に稲を束ねる光景は、都会の喧騒と日本の原風景が交錯する独特な趣を放っている。

刈り取った稲は紐で束ねられ、乾燥のため「はざかけ」される。八谷氏は「刈った直後の籾(もみ)は水分が多く、カビを防ぎ品質を保つため、すぐに乾燥させる必要があります」と、米づくりにおける重要な工程を解説した。

そして10月上旬。乾燥させた籾は阪本小学校へ運ばれ、今度は脱穀、もみすりの作業が行われた。プレナススタッフが来校し、一つひとつの工程を指導。子どもたちは、機械を通して茶色い籾が白く輝く「お米」に変わっていく様子を食い入るように観察した。「もみすり後の『糠(ぬか)』を味見してみよう」という体験もあり、普段食べている白い米が、何段階もの作業を経て完成することに驚きと感動の声を上げていた。

今年の収穫量は、玄米で約3.6kg。猛暑のため量は多くはなかったが、子どもたちにとっては、一粒一粒育て上げた大切な「生きた教材」だ。この貴重な収穫米は5年生全児童に配られ、食卓での学びへとつなげた。

教室を飛び出して「体験こそが、貴重な学び」

「地域の特性を生かした特色ある教育活動の推進」を重点目標の1つに掲げ、都市型の環境教育の充実と食育に力を入れる阪本小学校長の髙松由貴氏が、企業連携による米づくりを通して最も重んじているのが「体験」だ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら