文科省や委員の時間も有限で、いくつかの検討課題に絞るのは理解できるが、学校現場の先生たちがもっとも求めていることが論点に入っていないとしたら、大問題ではないだろうか。

これまでの検討でも、今回の論点としても、ほとんど扱われていないこととは何か。それは、学習指導要領の内容が多すぎないか、減らすことが必要なのではないか、という問題についてだ。

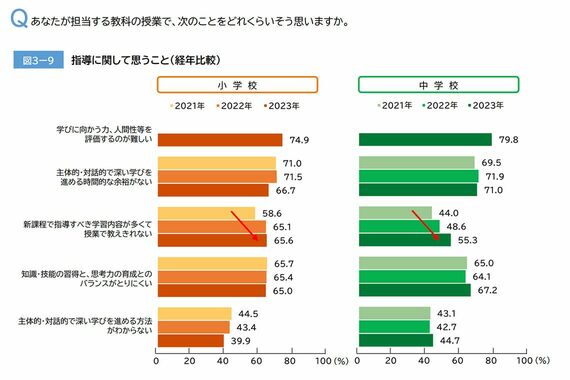

さまざまなアンケート調査でも、教える内容が多すぎる、という教員の声は多い。一例として下記のベネッセの調査によると、小学校教員の約66%、中学校教員の約55%が「学習内容が多くて授業で教えきれない」と訴えている。

課題は「カリキュラム・オーバーロード」

ほかの先進国でも大きな課題となっているのが「カリキュラム・オーバーロード」と呼ばれる現象である。

オーバーロードは、船などでの過積載や過重負担という意味で、カリキュラム・オーバーロードは、カリキュラムにおいて、学校や教師、児童・生徒に過大な負担がかかっている状態を指す。時代や社会の変化によって、子どもたちにあれも教えたい、これも大事だとなりやすいので、各国こうした問題は起きやすい。

何をもってオーバーロードと評価・判断するかは難しい問題ではあるが、オーバーロードが生じると、「広く、浅く」学習して終わってしまうなど、深刻な問題が生じる※。

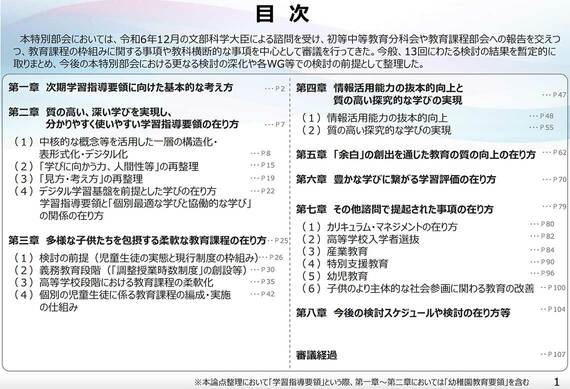

次期学習指導要領の改訂にあたっては、この問題が最重要課題の1つとなる、と私は考えていたのだが、今回の論点整理ではカリキュラム・オーバーロードへの言及はない。ただし、教師の負担への配慮や教科書の内容の精選などの検討はあるので、まったく扱っていないわけではないが。

※ 白井俊(2020)『OECD Education2030プロジェクトが描く教育の未来』ミネルヴァ書房、奈須正裕編著(2021)『「少ない時数で豊かに学ぶ」授業のつくり方 脱「カリキュラム・オーバーロード」への処方箋』ぎょうせい

無料会員登録はこちら

ログインはこちら