【②即戦力重視で近視眼的】すぐに使える技術優先で、憲法、教育原理等の中長期に重要なことを軽視か

引き続き、論点整理案から引用する。

〇 教職に関する基本的な法令や指導方法等の知識について、デジタルを活用して習得・確認できるシステムを構築できれば、教師を目指す学生の学び方を柔軟にし、教職課程の在り方を含めた大学等における教師養成の仕組みを、質を落とさず再構築することにつながるのではないか。(中略)

〇 現状、教員免許を取得するためには単位数が多く、取らなければならない授業という形になってしまっているのではないか。

〇 教育職員免許法施行規則第66 条の6(引用者注:憲法、体育等)については、各大学等が創意工夫を生かした柔軟な教育課程を実現するという観点から、教員免許取得に至る学びを総合的に再構築する中で当該条項の見直しを図るべきではないか。

こうした記述について、教員免許を取得するうえで単位数が多いなど、学生側の負担に配慮していくことは、賛成だ。だが、難題なのは、どのような科目、単位を精選するか、もしくは選択的にしていくかということだ。学習指導要領の検討でも似ているが、負担軽減が大事だという総論は賛成したとしても、じゃあ何を削れるのかという各論は反対意見が噴出しやすい。

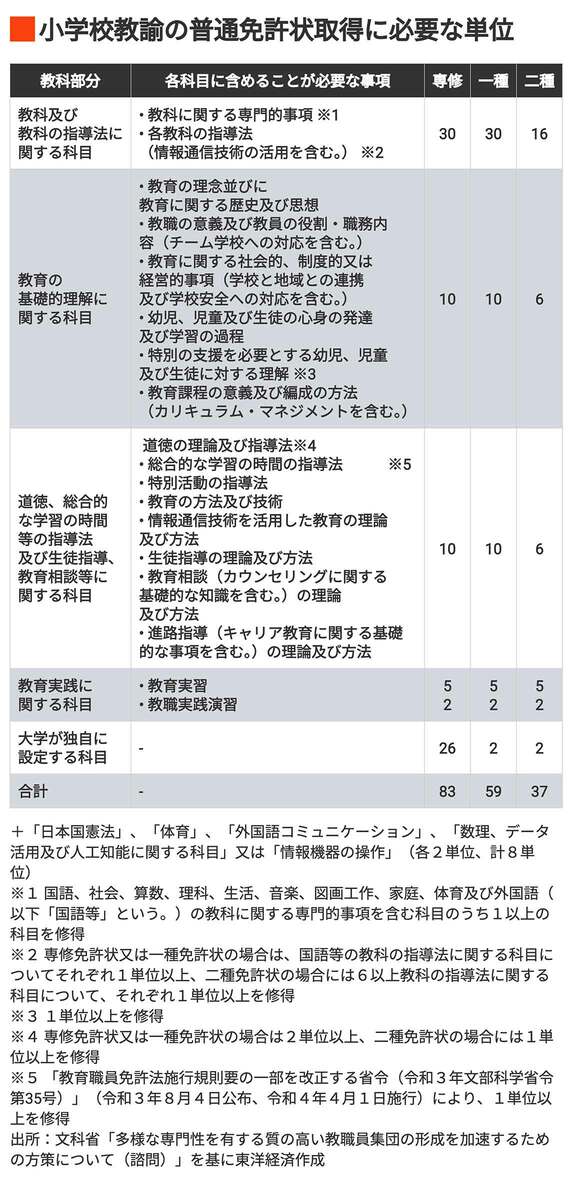

小学校教諭について見ると、現在の制度では次の図の科目、単位を取得する必要があり、もっとも一般的な一種免許の場合、59単位+憲法、体育等の8単位の67単位必要だ。

現時点の案では、憲法や教育原理(教育の理念、歴史、思想等)を減らすとは明言していないものの、論点整理案から示唆されるのは、こうした科目は、どこの大学などで受講しても共通して重要なことを履修すればよいので、動画などでオンデマンド学習させて、CBT(コンピュータ上でのテスト)で知識を確認すればよい、という発想だ。

だが、本当にそれでいいのだろうか。合理性の疑わしい校則(あるいはハラスメントとも言える生徒指導)が長年残り続け、また、子どもの意見表明が学校教育の中で、これまであまり尊重されてこなかったのは、なぜだろうか。

その一因には、自由をはじめとする権利が容易に侵害されてきたこれまでの歴史の理解や、憲法をはじめ法令で権利を保障してきたことの理解が、現職教員にも、学生にも足りていないことがあるのでは、と思う。もちろん、校則を見直したあと、地域等からのクレームが増えては面倒だといった心配が影響しているなど、ほかの背景事情もあるとは思う。

憲法や教育原理を深く理解するためには、動画を見て、4択などのちょっとした確認テストを受講すればOKといったことで、十分なのだろうか。ICTを活用することは賛成だが、表面をなぞるような学習ではなく、理念を具体的な諸問題とも照らしながら考えていく、ときには議論しながら、自分の固定観念や思い込みを省察していくような学びも必要なのではないか。

ICTやAIが重要となったので、教職課程にもっと入れようといった即戦力重視の発想が強いのではないか。むしろ、こうした技能は採用後のトレーニングでも向上させることができるし、大学等で学んだところですぐに状況が変わる。憲法や教育原理の深い理解は、即効性はあまりないかもしれないが、教職人生通じて大事となる。オンデマンド学習を促すなら、情報活用力関連が向いているのでは、と思うのは私だけだろうか?

また、学生の負担軽減に配慮するなら、教科指導の科目の精選にもっと踏み込むべきではないか。先の図のとおり、小中の場合、取得単位のうち約半数を占めるのが、教科ならびに教科指導法についての科目だ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら