大学生の「メンタル不調」増加、知的で繊細な子が多い?大学生も夏休み後は要注意の訳 発達障害や精神疾患への合理的配慮も課題に

85%の大学が「メンタル不調の学生が増えている」と回答

河合塾グループのKEIアドバンスが、2023年12月~2024年1月に全国の国公私立大学の学長を対象に実施したアンケートでは、85%の大学が「メンタルヘルスに問題を抱える学生が増えている」と回答した。石井氏は、大学生のメンタル不調の訴えが増えている背景について次のように話す。

「大学時代は進学・就職といったその後の人生を決める岐路にあたる時期であり、ストレスを抱えやすくなります。それに加えて、20歳前後はうつ病や統合失調症などの精神疾患の好発年齢にあたり、近年は発達障害が背景にあるメンタル不調も少なくありません。コロナ禍を経験して『メンタル不調は誰にでも起こり得るものだ』という認識が世間に広まったことで、学生がメンタル不調を抱えていることを表出しやすくなり、受診や相談のハードルが下がった面もあるように思います」

文部科学省は、コロナ禍において大学生のメンタルヘルスの悪化が懸念された2020年度より、以前から調査を続けてきた国立大学に加えて公立・私立大学も含めた「大学における死亡学生実態調査」の結果を公表している。石井氏は、全国大学保健管理協会、全国大学メンタルヘルス学会の一員として、この調査に携わっているという。

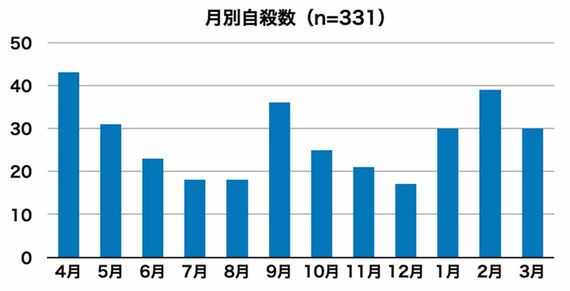

「この調査では月別の自殺死亡数を調べており、毎年学期開始時と年度末に自殺が多く、8月には少ない傾向が見られます。この結果からも、学業不安などのアカデミックストレスとメンタル不調が連動していることがうかがえます」

◎令和5年度 大学生の月別自殺数

◎令和4年度 大学生の月別自殺数

◎令和3年度 大学生の月別自殺数

直近3年分の調査結果を見てみると、年度によってバラつきはあるものの、夏休みにあたる8月は共通して少ないことがよくわかる。また春学期・秋学期の始まりとなる4・5月と9・10月、年度末の3月の自殺数が多い傾向にある。

石井氏の実感としては「季節の変わり目には自律神経のバランスの乱れから不調を訴える学生が一定数いるほか、8月後半から11月頃にかけての冬に向かう時期は調子を崩す学生が多い印象がある」とのこと。

「秋は、論文提出の期限が迫ってきたり、友人たちの中で自分だけ就職の内定が出なかったりして、不安が募りやすい時期です。また、中学・高校・大学と環境が変わるたびに心が揺らぎやすい学生もいるため、春学期のはじめに新入生が不安や不調を訴えるケースも目立ちます」

学業や進路などの悩み、発達障害が背景にあることも

大学生のメンタル不調の原因としては、学業不振や進路に関する悩み、人間関係の悩みの訴えが多いという。

早稲田大学教授・保健センター常勤精神科医

筑波大学医学専門学群卒業。筑波大学附属病院での2年の研修医期間を経て、報恩会石崎病院に勤務。筑波大学医学医療系・保健管理センター助教を経て、2018年12月より現職。青年期のメンタルヘルスやそのケアに関する教職員向けの研修なども行う。精神保健指定医、医学博士

(写真:本人提供)

「『進級や卒業に必要な単位を取得できるか』『希望する留学先や奨学金のGPA基準を満たせるか』といった学業に関する悩みは多いです。また、『希望する大学院に進学できなければフリーターになるしかない』『一流企業の内定を得られないと周囲に顔向けができない』など、自分の掲げた目標に自分が合致しないことで打ちのめされてしまうケースも見られます。