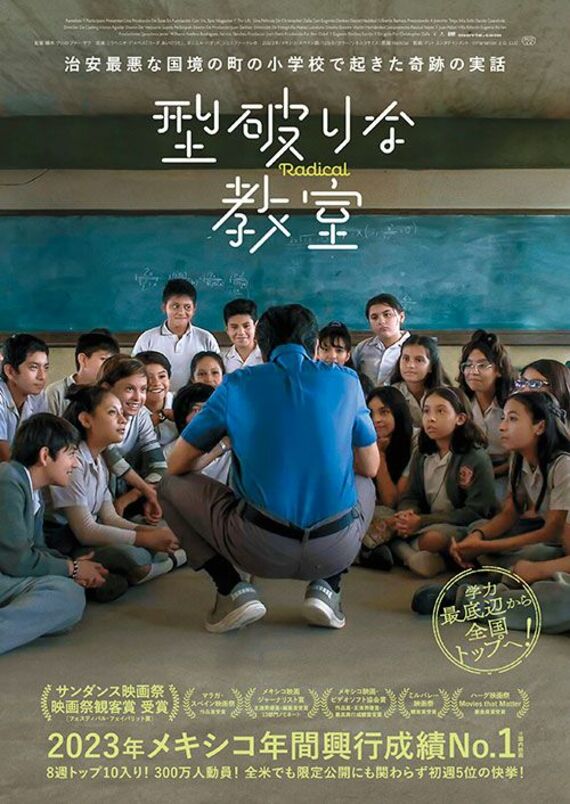

最貧困地区の学校の再生物語

「型破りな教室」という映画を先日観てきた。アメリカの国境近くにあるメキシコ、マタモロスのホセ・ウルビナ・ロペス小学校で起きた実話をもとにした物語。教育関係者(教職員等)はもちろん、保護者や一般の方にも、おススメしたい感動作だ。公式ウェブページにはこう書かれている。

「麻薬と殺人が日常と化した国境近くの小学校。子供たちは常に犯罪と隣り合わせの環境で育ち、教育設備は不足し、意欲のない教員ばかりで、学力は国内最底辺。しかし、新任教師のフアレスが赴任し、そのユニークで型破りな授業で、子供たちは探求する喜びを知り、クラス全体の成績は飛躍的に上昇。そのうち10人は全国上位0.1%のトップクラスに食い込んだ!」

映画の見方、楽しみ方は、人それぞれだが、この映画で多くの人が実感するのは、子どもたちの可能性と教師の力だと思う。フアレス先生の授業は、実に楽しそう。

「いま海の上にいると思って。ボートが人数分足りない。どうしたらよい?」「体重の重い校長が乗ったら、ボートはどうなる?沈む?どうして?」といった問いを投げかける。哲学的な問題や科学的なものの見方(浮力など)について、小6の子どもたちが自分たちなりに考え、調べ、対話しながら学びが進む。子どもたちの好奇心に火をつける授業に、観ている側もわくわくする。

〇〇が先、××は後…学校で最も大切にしたいことは?

もちろん、この手のストーリーテリングには、慎重な姿勢も大切だ。本当にいいことばかりなのか、取り残されている子もいるのではないか、再現性はあるのか(ほかの先生でもできるか)など、気になることもある。感動的な物語に引き込まれることで、ついよいところばかりに目が向きがちだ。

そうした点は留意しつつも、この映画から、私はとても学べることがあると感じた。1つは、「学校で最も大切にしたいことは何か」ということについてだ。

この映画では、ENLACEというメキシコの全国学力テストのスコアに執着する教員や教員の人事権をもつ自治体幹部の姿も描かれている。テストスコアによって教員のボーナスも変動するというのだから、無理もない。一部の教員はテスト問題をあらかじめ入手して不正を働こうとまでする。対照的に、フアレス先生はテスト対策には無関心で、子どもたちにも、テストのことなんて気にするなと言う。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら