大学「体育会系」の課題、学業・就活との両立や引退後の進路は?指導者の理解も不可欠 タフさや上下関係だけじゃない強みをアピール

「大学スポーツは、試合や大会が平日に実施されるなど、大学の講義のスケジュールまでは考慮されていないことも多かったです。競技ができる施設を確保するには日程も限られるため、主催者側も、どうしても平日に開催せざるをえないという事情があるのです」

一方で、一昔前は昼休みなどに部活動をするところもあったように思うが、これは昨今解消されつつある。代わりに、比較的時間が取りやすい朝や、グラウンドの使用が割り当てられた夕方から夜に練習時間を設ける部が多くなっているようだ。

「日々の部活動の時間帯については、学業への配慮が進んでいるほか、活動時間も短縮化しています。例えばサッカー部の練習時間は、実際の試合時間と同じ90分に設定しているところもあり、短時間でいかに効率よく練習するかが重視され始めています。全員が同じ練習メニューをこなすのではなく、一人ひとりが自分の課題に合ったトレーニングに打ち込むスタイルが主流になりつつあると思います」

自身の強みを適切に言語化・伝達するのが課題に

卒業後の進路はどうか。プロ選手の道に進む学生はごく一部で、ほとんどの運動部学生はそれ以外の選択をすることが多いはずだ。

「割合でいえば、プロの道に進む人は1割いるかいないか。残りの9割はいわゆる“就職”を選択することになります」

これまでスポーツに打ち込み、もしかしたらプロを目指していたかもしれないような学生が、スポーツとは関係ない分野も含めて卒業後のキャリアを考える――。体育会部活動の経験をどう社会に還元できるのか、悩んでしまう学生も多いそうだ。

「運動部学生は、部活動を通して得がたい経験をしていることが多いです。また、監督やコーチが毎日来るわけではないことも多く、自分で考えて練習に取り組む必要があります。その効果を客観的に評価する力も鍛えられるので、まさに、今企業が求める“主体性”が磨かれる環境にあるのです。

運動部学生にはすでに、社会で評価される能力が備わっているはずですが、それを強みとして自覚できていない学生もいるようです。その“気づき”を与えるきっかけが必要だと考えています。あとは、これをもう一歩進めて、『何にどのように取り組み、どのような結果を得たのか』を言語化して伝えられるかどうかでしょう」

体育会系出身者といえば、上司と部下の人間関係を重んじたり、体力的なタフさを評価される印象があるかもしれない。しかし、主体性や客観性をもった人材であることもアピールできれば、就活においてはさらなる強みになりそうだ。

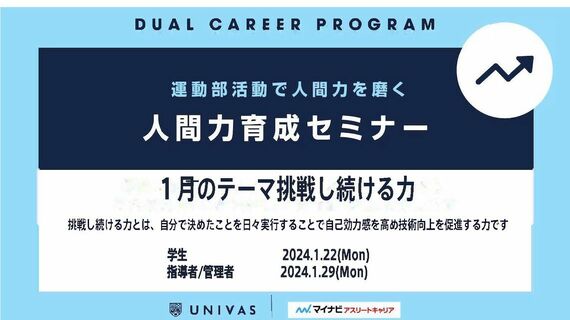

「もちろん、言語化が苦手な学生や、なかには部活動における監督やコーチの権限が強く、大人の指導のもとで粛々と練習に打ち込んできたような運動部学生もいます。そうした学生たちに対しても、セミナーなどを通して自身の強みに気づき、言語化につなげられるようなサポートを行っています」

(画像はUNIVAS提供)

(画像はUNIVAS提供)

「マネージャー」の存在にも目を向けたい。日本でマネージャーというと、水分補給やユニフォームの洗濯、スコアの記録といったサポート的な役割が思い浮かぶ。しかし実際は、練習や試合での選手のサポート以外に、部費の管理やスケジュール管理、遠征時の宿泊先や交通機関の手配、広報活動など多岐にわたっており、高いマネジメントスキルが求められるポジションでもある。そのため海外では“優秀な人がやるもの”として認識されており、日本でも、マネージャー経験者は社会人として求められる相応のスキルが身についていることが非常に多いという。