“名建築の裏側”を大公開!マニアから初心者まで6万5000人が訪れた「東京建築祭」が今年は規模を拡大《注目の特別無料公開》見どころは?

今回の東京建築祭では、5月24日の公開時間中に、通常は外部の人が立ち入ることのできない慶應義塾三田演説館の内部が特別に開放される。建物の外観は、漆喰で瓦を塗り込めた「なまこ壁」と呼ばれる仕上げで、一見すると伝統的な蔵のように見える。

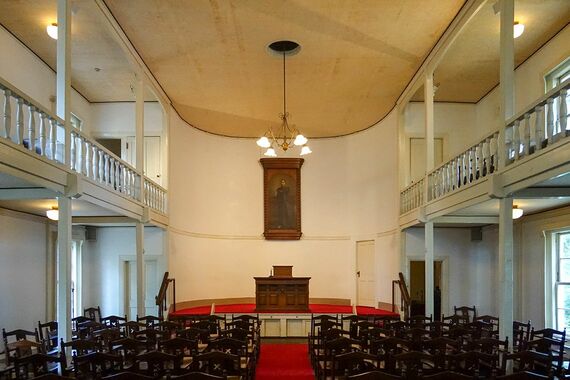

だが中に入ると、そこが江戸時代には存在しなかった、新しい空間であることがすぐにわかる。建物中央は1・2階吹き抜けで、正面には演台が設けられている。大勢の人々が集まり、話を聞くことを前提とした空間になっているのだ。

福沢諭吉は「演説」の重要性を説いた。演説とは、多くの人の前で、自らの考えを述べ、相手に伝える行為であると、『学問のすゝめ』の中で説明している。こうした営みを日本に根づかせるには、それにふさわしい場が必要だ。

そう考えた福沢が、まだ西洋建築の技術が十分ではなかった中、伝統的な大工の技術を生かして築いたのが、この三田演説館である。伸びやかな内部空間から、明治初期の人々が新しい時代を切り開こうとした、進取の気風が感じられるだろう。

典雅な「旧近衛師団司令部庁舎」5年ぶりに公開

「旧近衛師団司令部庁舎」は、「東京国立近代美術館工芸館」として記憶している方も多いだろう。明治末期の1910年に陸軍技師・田村鎮によって建てられたこの建物は、戦後、一時は取り壊しの対象にもなった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら