──学生時代、研究室の飲み会の席で、教授に「自分を壊してきなさい。話はそれからだ」とお灸(きゅう)を据えられたのがきっかけで、インドに旅に出たと。

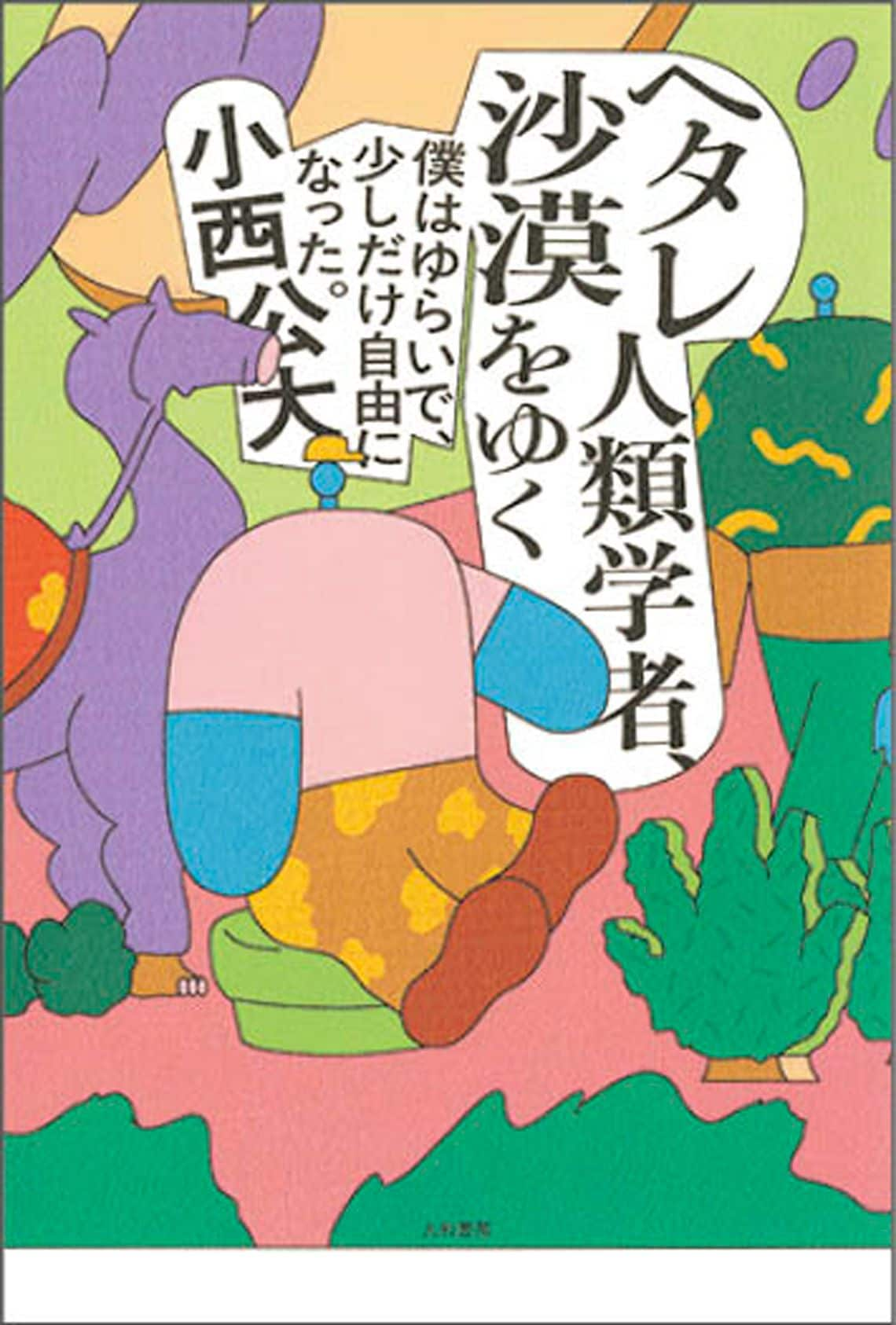

人類学の大塚和夫先生ですね。あの言葉は本当に刺さりました。正直、怖かった。本書では、当時のやり取りをできるだけ忠実に再現しましたが、改めて思い返しても迫力がありました。

僕が得意げに記紀神話について話した後、「ちょっといいかね。少しカラむぞ」と言われて、ハッとした瞬間、「おまえさんな……」と始まって、そこから延々30分くらい説教を受けたんです。

厳しいですよね(笑)。今の感覚でいうと、ちょっとマッチョイズム的な雰囲気もあるかもしれません。でも、やっぱり心に響いてしまった。その言葉に背中を押されて、インドに「自分壊しの旅」に出ました。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら