通級指導歴17年のベテラン教員に聞く「自分らしい学び方の追求」に必要なこと どんな子も「勉強ができるようになりたい」

また、現状の学校人事では、特別支援教育や通級指導教室の担当は臨時採用も多く、1~2年といった短期間で異動するケースも少なからずあります。しかし、人間関係の構築に苦手意識を持つ子どもたちにとって、相談相手になってくれていた先生が異動でいなくなってしまうのは動揺が大きいものです。

長期にわたって生徒を見守る体制をいかにして築くかという点に関しては、管理職の人材配置によるところが大きいため、特別支援教育に理解のある管理職を増やしていくことも重要です。本校も長年安定してやってこれたのは、歴代の校長先生が特別支援を大切に考えてくださる方だったからだと思っています。

「通常学級」の支援のポイントや、新年度で大切なことは?

――通常学級の担任に求めたいことや、担任による支援のポイントについてお聞かせください。

多様な子どもたちに担任だけで対応することは難しいので、自分1人で何とかしようと抱え込まずに、「こういうことで悩んでいる」と早めにSOSを出してほしいです。悩みをオープンにすることで、ほかの教員が手を差し伸べやすくなり、結果的にそれぞれの子どもが必要としている支援を実行しやすくなります。

また、「多様な子どもがいる」という前提に立って許容範囲を広くしておくことや、ユーモアを忘れないことも大切です。正論を厳しい言葉で伝えるのではなく、子どもの心を優しくほぐせるような言葉や言い方を選びながらおおらかに関わっていくと、子どもも本音を話しやすくなるはずです。

――通級の子どもたちへの支援を充実させるために、新年度の始まりにおいてとくに大切なことは何でしょうか。

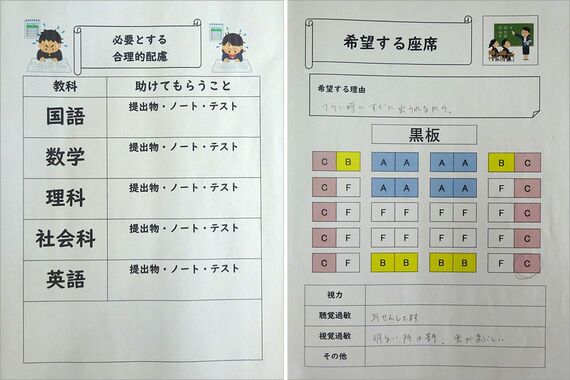

まずは年度内のうちに新年度の学級編成に向けた情報共有を徹底することが重要です。本校では通級指導教室の生徒1人ひとりについて、必要とする合理的配慮をはじめ、授業や提出物などに関してどのような配慮が必要か、教室内での座席はどの位置だと落ち着けるのかといった情報を「学びのカルテ」に詳細に記録して、新しい担任やその学年の授業を担当する教員全員に共有しています。

そして4月は子どもたちが新しい環境に適応しようとして頑張りすぎてしまう時期なので、適度な休息も大切にしてほしいです。学校の活動の中でもひと休みできる時間を設けたり、1人になって息抜きができる安全な場所を設けたりして、子どもたちが気持ちを緩めてエネルギーチャージができる環境を整えられるとよいのではないかと思います。

(文:安永美穂、注記のない写真:三富貴子氏提供)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら