人手不足が深刻な中、現在、政府は約50年ぶりとなる教員の処遇改善等を含む法改正を進めている。今国会でも大きな議論を呼びそうだ。

報道などでは月給に加算されている教職調整額を現在の4%から10%に上げていくことばかりが取り上げられがちだが、ほかにも重要な改正内容がある。学校で働く先生たちはもちろん、子どもたちにも影響する話だ。

おそらく、このままでは「早く帰ろう」という時短プレッシャーばかりが強まる動きになって、見かけ上だけの残業削減となる可能性も高い。ここでは、今般の制度改正案の内容を紹介しつつ、何が問題となるのか解説したい。

教育研究家、一般社団法人ライフ&ワーク代表

徳島県出身。野村総合研究所を経て、2016年に独立。全国各地の教育現場を訪れて講演、研修、コンサルティングなどを手がけている。学校業務改善アドバイザー(文部科学省委嘱のほか、埼玉県、横浜市、高知県等)、中央教育審議会「学校における働き方改革特別部会」委員、スポーツ庁、文化庁において、部活動のあり方に関するガイドラインをつくる有識者会議の委員も務めた。Yahoo!ニュースオーサー。主な著書に『校長先生、教頭先生、そのお悩み解決できます!』『先生を、死なせない。』(ともに教育開発研究所)、『教師崩壊』『教師と学校の失敗学』(ともにPHP)、『学校をおもしろくする思考法』『変わる学校、変わらない学校』(ともに学事出版)など多数。5人の子育て中

(写真は本人提供)

どんな法改正になるのか

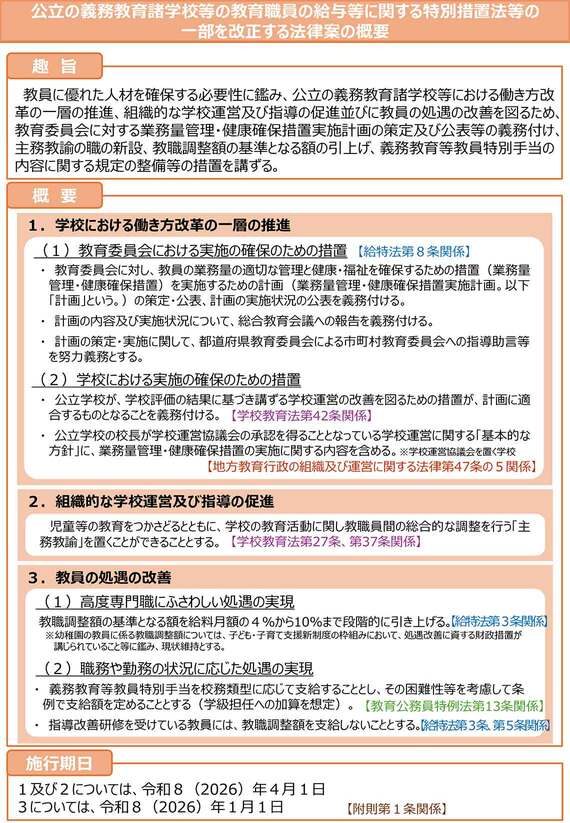

現在、政府が提出しているのは、教員の給与等に関する特別措置法(給特法)の改正に加えて、学校教育法や地方教育行政法などの関連規定を改正する案だ。少し難しく聞こえるかもしれないが、概要は次の資料にまとまっている。

主な内容は4点ある。第1に、教育委員会に「業務量管理・健康確保措置実施計画」を策定し、実施状況を公表することを義務付ける。要するに、働き方改革についての計画をつくって、進捗状況を公表せよ、ということだ。

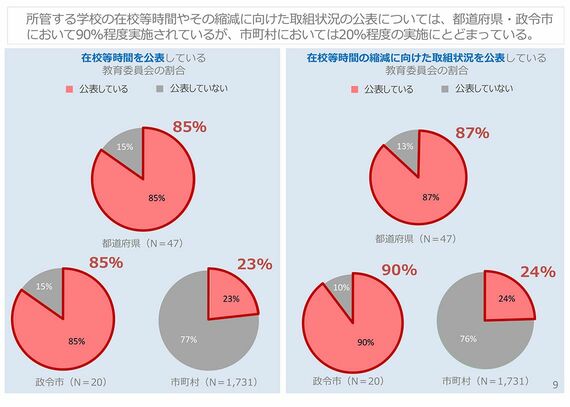

すでにすべての都道府県・政令市では何らかの計画はつくっているが、市区町村で計画策定済のところは約66%だ(文科省「令和6年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査」)。また、在校等時間(学校内で勤務した時間)の縮減に向けた取り組み状況を公表している都道府県・政令市は約9割だが、市区町村は約24%にとどまっている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら