第2に、学校評価や学校運営協議会で、各校の進捗状況を報告、確認せよ、という内容だ。学校評価というのは、教職員や保護者の方であれば、アンケートに回答したことがある人も多いと思うが、学校目標への進捗状況や改善等について自己評価や保護者などによる評価を実施することを指す。

学校運営協議会(コミュニティ・スクール)の設置は努力義務なので必置ではないが、保護者代表や地域の方を交えて、学校運営の状況などについて協議する会議で、校長や教育委員会に意見出しなどをする。

学校評価も学校運営協議会も、これまでは教育活動の状況や子どもの様子などを対象にすることが多かったかもしれないが、働き方改革の状況についても確認せよ、ということだ。

第3に、主務教諭という新しい職をつくる。現状は、校長・副校長・教頭・主幹教諭・教諭・講師といった職階だが、主幹教諭(これを置かない自治体もある)と教諭の間に、必置ではないものの主務教諭を置けるようにする。

第4に、教職調整額を10%に段階的に引き上げていく。

5年以内に時間外を月30時間程度に縮減する目標

ここからは、1点目と2点目についてさらに詳しく見ていこう。

この法案にこぎつける前に、昨年、文科省と財務省との間で大きな論争があり、年末近くまでもつれ込むタフな交渉があった。非常にざっくりまとめるなら、文科省は人材獲得のために教員の処遇改善(調整額アップなど)を直ちに進めることを主張したのに対して、財務省はそこには慎重で、部活動指導員やサポート・スタッフなどこれまで多額の予算をかけてきたのに、残業(時間外在校等時間)があまり減っていないことを批判した。

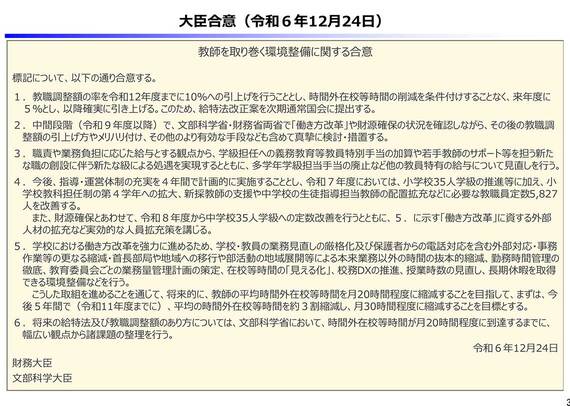

そうしたやりとりの結果、昨年末に両省が合意したことが今回の法改正案にも反映されているわけだが、次の資料の5つ目に注目していただきたい。

文科省は財務省との交渉の末、今後5年間で教員の時間外を月30時間程度まで縮減することを目標としたのだ。要するに、「処遇改善はやるけど、ちゃんと残業減らせよ」、言い換えれば、「残業が減らせないなら、教員の給与アップなどより別のところに予算回すからな」と財務省に釘を刺されたかたちだ。

目標と言っても、中心となるのは公立学校についての話であって、国立学校ではないので、文科省と財務省が合意する類のものなのか、という根本的な疑問もわく。

企業でたとえるなら、ある会社の業績目標について、別の会社(親会社等ではない)が設定するようなことは、普通ありえない。地方自治や地方分権の観点からしても問題含みではないか。とはいえ、文科省としては月30時間以内というのを当面の目標値にして、環境整備を進めるとともに各教育委員会等に働きかけるという意味(文科省の行動目標)だろう。

確かに、時間外を月30時間以内にするくらいでないと、教員を志す人(学生も社会人も)は増えないだろうと思うし、時間外を大幅に減らしていくことには、私も大賛成だ。公立学校教員については、今もこれからも法制度上は残業はナシが原則なのだし(超勤4項目と言われる緊急事態等を除いて)。

だが、文科省あるいは財務省が想定するより、事態はそう甘くない。法律を変えたり、国が目標設定したりするだけでは、教育現場は十分に変わらない部分もあるし、変われない側面もあるからだ。現にこれまでも時間外を月45時間以内にすることを1つの目標に、何度も文科省は教育委員会などに働きかけてきたが、達成できた学校もあれば、そうではない学校も多かった。

このままいくと、どうなるだろうか。私は、残業の「見えない化」がいっそう進むリスクを心配している。

教委に出すデータは平均で月15時間近く過少という報告も

実際に現状でも起きているが、文科省と教育委員会が計画を作って、時短プレッシャーをいっそう強める結果、正確な打刻をしないことや、タイムカード等では把握できない持ち帰り仕事などが増える。

一例となるが、次の表は、北海道教職員組合が調査した結果と、道教育委員会が把握したデータとの間の違いについてだ。小学校でも中学校でも、月あたりおよそ15時間近く、教育委員会把握データのほうが短い。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら