子どもグッタリ「学校の授業が多すぎ」カリキュラム・オーバーロード問題の行方 小学校は5時間、中学校は5.4時間を提案する訳

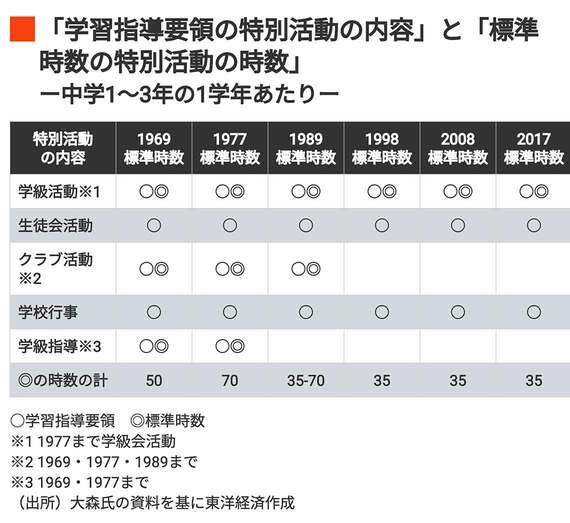

それまで学習指導要領で含まれていたクラブ活動のように、1998年からは学習指導要領からも標準授業時数からも除かれてしまったものもあります。そうした複雑なところを補正して比べなくては正確な比較にならないのは、小学校と同じです。

「ゆとり教育」を含めて1日の授業時数は増え続けていた

――複雑な補正のための計算が必要だったことで、正確な比較がされてこなかったというわけですね。

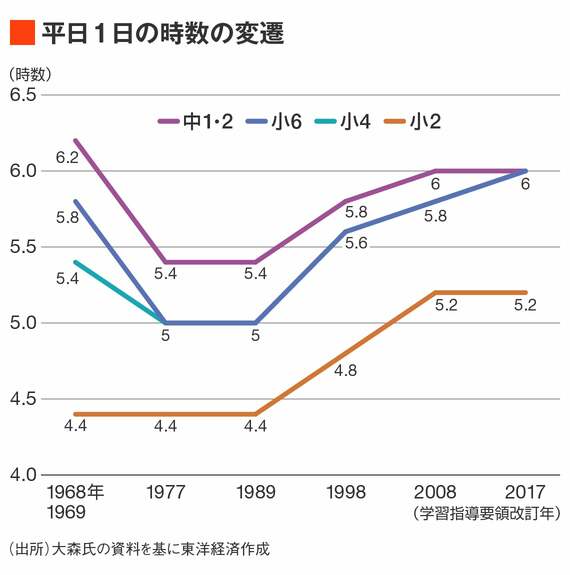

そうです。週6日制から5日制への移行など補正の要素は増えて、さらに計算は複雑になり、私たちもかなりの時間をかけて計算しています。そうした複雑な計算を経て私たちがつくりあげた1つが「平日1日の時数の変遷」です。正確な比較ができるようにしたわけです。

――正確に比較してみて、何がわかったのでしょうか。

わかりやすいのは、1998年改訂での平日1日の時数ですね。1998年改訂は、「ゆとり教育」の学習指導要領だといわれています。

しかし、「ゆとり」になっていません。小学6年生の平日1日の時数は、「ゆとり教育」の学習指導要領の前回改訂となる1989年で5時間ですが、それが5.6時間になっています。「ゆとり教育」といわれながら、逆に1日の時数は増えているわけです。その後の2008年改訂は「ゆとり教育」からの脱却といわれ、5.8時間に増えています。さらに2017年改訂では、6時間になっています。

――「ゆとり教育」でも、1日の授業時数は増え、さらに増え続けています。これでは、子どもたちがぐったりと疲れるわけですね。

そうです。さらに問題は、標準時数あたりの教科書のページが増えていることです。内容的なカリキュラム・オーバーロードも深刻です。学習量が増えて標準授業時数の中で教科書を終えられないという現場の悲鳴が聞こえてきます。

学校では標準授業時数とは別に予備時間を設けていますが、それを使っても足りない。教科書を終えるために、夏休みを短縮するなどの動きも広がっていくのではないでしょうか。

そこに、2007年度から全国学力テスト(全国学力・学習状況調査)が始まりました。全国で全員参加の学力テストで、地域間競争や学校間競争が過熱化しています。教科書を終わらせるのに授業時間が足りない状況で、学力テスト対策まで教員は強いられているわけです。

ますます教える時間は足りなくなり、教科書を終わらせるために急ぎ足で授業をすすめてしまうことになります。そうすると授業を理解できない子どもが出てきてしまいますが、それは切り捨てざるをえないわけです。

――そういうカリキュラム・オーバーロードの状況を変えて、疲れ切った子どもを出さないためには、どうすればいいのでしょうか。

1日の授業時間は小学校で5時間とし、中学校では5.4時間(週5日のうち6時間授業は2日)にすることを提案します。その時間数にあわせて、学習指導要領が決めている内容基準と教科書によって決められている内容量も見直すことが必要だと考えています。

(注記のない写真:Fast&Slow / PIXTA)

執筆:フリージャーナリスト 前屋毅

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら