子どもグッタリ「学校の授業が多すぎ」カリキュラム・オーバーロード問題の行方 小学校は5時間、中学校は5.4時間を提案する訳

ただ標準時数を比べただけでは「不正確」の理由

――学習指導要領が改訂されるごとに変わる標準時数を比べたものは、よく見かけます。

いわゆる「ゆとり教育」の問題で、しばしば引き合いに出されてきましたね。小学校でいえば、1977年と1989年の学習指導要領で総標準時数が1015時間だったものが、「ゆとり教育」の仕上げといわれた1998年改訂では945時間になりました。

そこで学力低下が問題にされて「ゆとり教育」が批判され、次の2008年改定では980時間になります。さらに2017年改訂では、1015時間に戻ります。「ゆとり教育」を批判していた側からすれば、「元に戻ってよかったね」となったわけです。中学でも同様のことがいえます。

――その変遷だけで、カリキュラム・オーバーロードを論じることはできないのでしょうか。

比較するには、比較するための「手続き」が必要なのです。その手続きを経ない比較は、「不正確な比較」でしかありません。

――比較する前に「補正」が必要ということでしょうか。

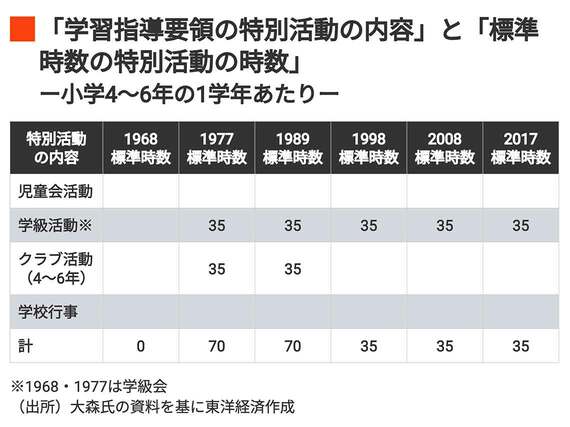

例えば、小学校にも中学校にも、「特別活動」というのがあります。小学校では学習指導要領に、児童会活動と学級活動(1968・1977年は学級会活動)、クラブ活動、学校行事の4つです。この特別活動が、時期によって標準時数にカウントされたり、カウントされなかったりしています。

なので、例えば1989年には学級活動とクラブ活動は、授業時数として35時間ずつがカウントされていますが、1998年には学級活動だけがカウントされています。

1989年と1998年を比較するなら、この特別活動がカウントされているかいないかで補正してから比べる必要があります。それをやらないと、1989年に比べて1998年は「35時間少なくなった」と単純な見方になってしまいます。つまり、実態での比較になっていないわけです。

――クラブ活動が廃止になった、ということなのでしょうか。それなら、学校の授業時間は減ることになります。

それが違うのです。クラブ活動が廃止されたわけではなくて、クラブ活動は継続されているけれども、標準授業時数にカウントしなくなっただけです。標準授業時数が全体は減ったことになっているけれども、実は引き続き授業は行われていて、学校での実際の授業時数は減っていません。

つまり、1989年と1998年の総授業時数を比べるなら、1989年から35時間を引くか、1998年に35時間を足すかして、条件を同じにする補正を行ったうえで比較する必要があります。

単純に1989年に1015時間だった標準授業時数が1998年には945時間で70時間減ったと解釈するのは間違いだということになります。学習指導要領に示された標準授業時数だけを単純に比較してみても、厳しい言い方をすれば、何の意味もありません。

1989年改訂と1998年改訂での標準授業時数を正確に比較するなら、1998年改訂の標準授業時数の945時間にクラブ活動の35時間を足して補正してから比較する必要があります。もしくは、1989年改訂の標準授業時数から1998年と同様にクラブ活動の時間を引いて補正したもので比べる必要があります。

――それは、中学校でも同じように考えればいいのでしょうか。

中学校になると、もう少し複雑になります。学級活動、生徒会活動、クラブ活動、学校行事、学級指導の5本が特別活動になっていますが、それを学習指導要領では含めたり、学習指導要領には含めるけれども標準授業時数には含めなかったりと、複雑なことになっています。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら