小学校段階で「英語格差」、「英語嫌い」が増え教員も指導困難に陥った根本原因 英語教育学の専門家が戦慄した調査結果の数々

深刻な「中学校英語」の現状、嘆く教師たち

2021年度から学習指導要領が実施された中学校は、さらに深刻な状況だ。

小学校段階で3割以上の子どもが英語嫌いになって中学校に入学する。英語力格差が著しく、授業のレベルを設定しにくい。従来は中学校の3年間で1200語程度だった新出単語が1600〜1800語に増やされ、それに小学校の600〜700語が加算された。合計すると2200〜2500語にもなり、中学生は以前の2倍の単語に四苦八苦している。難解な現在完了進行形や仮定法なども高校から下ろされ、英文も長く難しくなった。

しかも、学習指導要領は「授業は英語で行うことを基本とする」と教師の使用言語まで定めた。想像してほしい。ギリシャ語入門の授業を「ギリシャ語でやります」と言われたら、あなたはどんな気持ちになるだろうか。英語で授業をすれば英語の学習効率が上がるという科学的な根拠はない。逆に、近年の応用言語学では母語(日本語)の適切な使用が学習効率を高めるという知見が主流だ。思いつき・思い込みの方針はやめるべきだ。

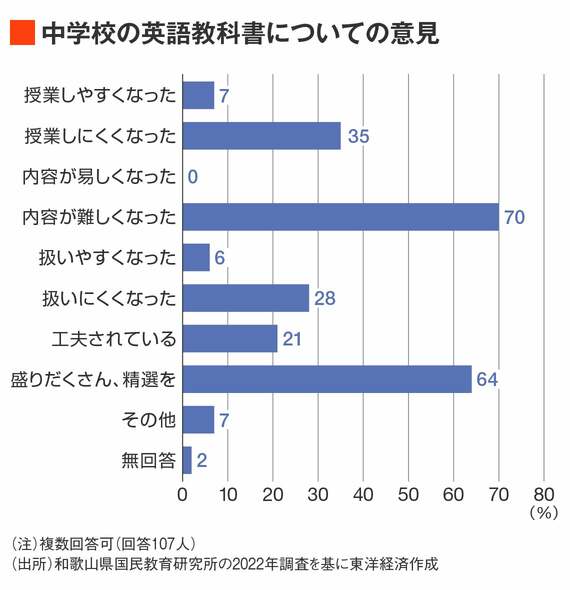

現行の学習指導要領による英語教科書を教員はどう見ているのだろうか。実態を知るために、和歌山県国民教育研究所は2022年夏に県下の中学校英語教員全員にアンケート調査を実施、107人から回答を得た。その結果は以下のとおり。

新しい教科書は「内容が難しくなった」が70%、「盛りだくさんで、精選が必要」が64%、「授業しにくくなった」が35%で、「授業しやすくなった」は7%だけだった。

単語数については「多すぎる」が69%と圧倒的に多く、「適切」は17%、「少ない」は0%だった。単語数を倍増させたことで指導が困難になっている。

教師は分厚くなった教科書のノルマをこなすだけで精一杯となり、英語を使ったアクティビティーや、グループによる協同的な学び合いを削らざるをえなくなった。ある教員は「授業ではやることが多すぎて時間が足りません。置き去りにしている生徒が気になりながらも、教科書を進めていかなければならないのが悩みです」と苦しさを訴えている。

学習指導要領が推奨する「主体的、対話的で深い学び」どころか、「昔のような一斉講義型の授業に戻ってしまうのがつらい」といった声も複数寄せられた。

英語の学力は二極分化、進む英語離れ

こうした教育政策の結果、生徒たちはどうなったか。

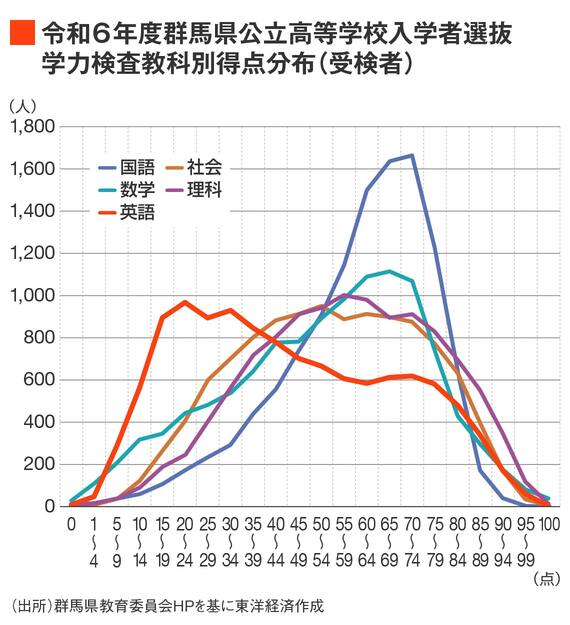

2024年度の公立高校入試の結果を見てみよう。現行の学習指導要領で3年間学んだ中学生に初めて実施された入試だ。得点分布を公開している群馬県教育委員会のサイトを閲覧し、私は「恐れていたことが起きた」と戦慄した。

一般に入試の成績は富士山型の正規分布になるが、英語だけは成績下位群が大きく膨らみ、ピークは100点満点中の20点台だった。大半の生徒には英語の基礎学力が定着していないのだ。もう1つの小さなピークは70点台だから、学力が二極分化している(上図参照)。

群馬県だけが例外ではない。2023年度の文科省「全国学力・学習状況調査」の結果も衝撃的だった。中学3年生の英語(聞く・読む・書く)の平均正答率は46.1%で、単純比較はできないものの、旧学習指導要領下の前回4年前よりも10.4ポイントも低下した。

低下は全項目に及び、「書くこと」は24.1%で22.3ポイント低下。抽出実施の「話すこと」は正答率がなんと12.4%で、18.4ポイントも低下し、生徒の6割以上が零点だった。これでは生徒の自信とやる気を失わせるだけであり、学力調査の意味をなさない。

コツコツ努力すれば登れる階段ではなく、単語数2倍の高い壁が築かれ、ほとんどの生徒が乗り越えられずに立ちすくんでいる。ブラック企業のように重すぎるノルマを課せば、成績が上がるどころか身も心もボロボロになる。多くの中学生はそんな状況に置かれている。これでは、学校に行きたくない子どもが増えるばかりではないか。